Wer keine Wohnung zur Miete findet, kann sich doch eine kaufen, hören Wohnungssuchende gelegentlich. Ob es sich dabei um Zynismus oder Ahnungslosigkeit handelt, ist unklar. Auf dem leergefegten Wohnungsmarkt werden zwar Eigentumswohnungen angeboten, doch die sind für die Allermeisten nicht bezahlbar.

Folgende Fragen behandelt dieser Artikel:

Foto: Sabine Mittermeier

Wer allerdings Geld auf der hohen Kante hat, liebäugelt schon mal mit dem Erwerb von Wohneigentum. Die Vorteile klingen auch verlockend: Nie mehr Angst vor Mieterhöhungen und Eigenbedarfskündigungen und man kann selbst entscheiden, was man renovieren will und was nicht. Bausparkassen und Immobilienfinanzierer bewerben den Traum vom Eigentum offensiv mit Slogans wie „Ihr Eigenheim: eine Sicherheit, die bleibt“, „Das Dach über dem Kopf – fürs Leben“ oder „Tschüss Miete!“. Psychologisch bedeutet Wohnen im Eigentum für viele Menschen Unabhängigkeit und Sicherheit.

Attraktivität durch Benachteiligung der anderen

Bei genauer Betrachtung besteht die Attraktivität des Wohneigentums aber auch in der Benachteiligung derer, die zur Miete wohnen. Das Mietrecht bietet zu wenig Schutz, und die Bundesregierungen verschiedenster Couleur haben selten Grundlegendes daran verbessert.

Dazu kommt: Die Mietrechtsprechung erleichterte in den letzten Jahrzehnten die Umlage von Modernisierungskosten auf die Miete, ermöglichte weitreichende Eigenbedarfskündigungen – zum Beispiel für die Unterbringung eines Au-Pair-Mädchens oder für gelegentliche Verwandtschaftsbesuche –, schränkte Mietminderungsmöglichkeiten ein und ließ Räumungen aus nichtigen Gründen zu. Gleichzeitig tut sich die Stadtpolitik schwer, gegen spekulativen Wohnungsleerstand und den Ferienwohnungs-Wildwuchs vorzugehen. Kein Wunder, dass sich Menschen, die zur Miete wohnen, als machtlose Verschiebemasse und Spielball im großen Immobiliengeschäft fühlen und nach Auswegen für sich suchen. Ist dabei das Wohneigentum ein gangbarer Ausweg?

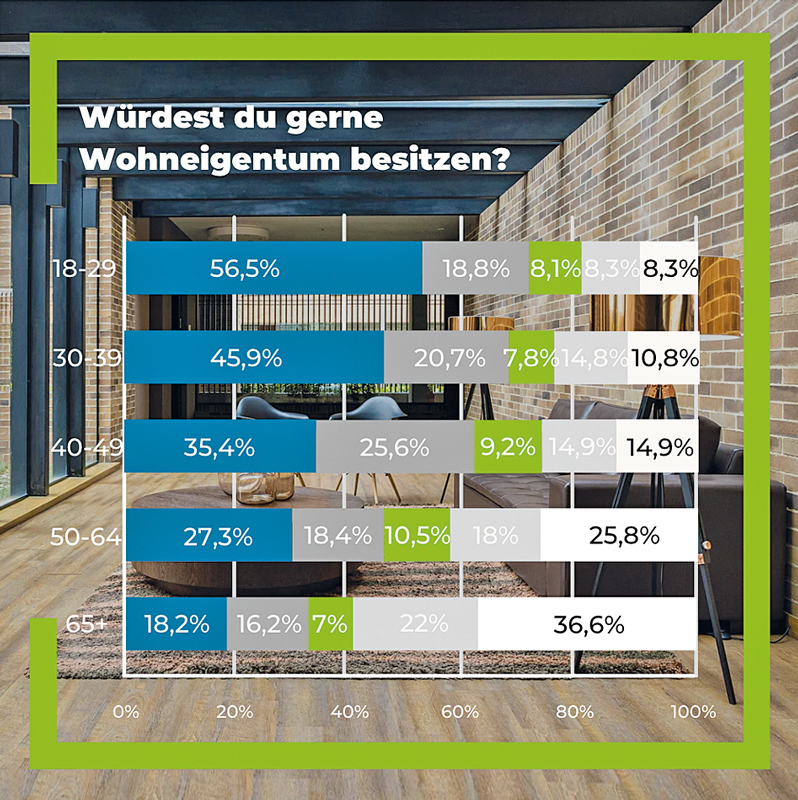

Grafik: ImmoScout

Für den Eigentumserwerb muss man sich in der Regel hoch verschulden. Statt Miete werden dann meist über Jahrzehnte Darlehensraten fällig. Bei der Instandhaltung sind große finanzielle Unwägbarkeiten einzukalkulieren. Werden zum Beispiel am Dach oder an der Fassade größere, nicht aufschiebbare Reparaturen notwendig, sind kurzfristig erkleckliche Summen aufzutreiben. Der Kauf von Wohneigentum ist außerdem damit verbunden, dass die eigene Flexibilität eingeschränkt wird. Wenn man aufgrund unvorhergesehener Umstände umziehen will oder muss, lässt sich möglicherweise die Immobilie nicht so schnell oder nur mit Verlust wieder verkaufen. Gleiches gilt, wenn sich die Haushaltsgröße im Laufe der Jahre ändert, etwa wenn eine Partnerin oder ein Partner einziehen will oder ein erwachsenes Kind auszieht.

Viele ehemals als Familienheim gedachte Wohnungen werden nach dem Auszug der Kinder weiterhin jahrzehntelang von den Eltern bewohnt, obwohl sie gar nicht mehr so viel Wohnfläche benötigen. Bei Eigenheimen am Stadtrand oder auf dem Land kommt hinzu, dass mit hohem Materialaufwand viel Landschaft versiegelt wird. Einen solchen Flächenfraß kann sich Deutschland aus Klima- und Umweltschutzgründen längst nicht mehr leisten.

Gefühlt halb Mieter, halb Eigentümer

Auch eine Form des Eigentums bietet die Genossenschaft. Wer bei einer Genossenschaft eine Wohnung beziehen will, muss Mitglied werden und Geschäftsanteile erwerben. Das ermöglicht, über die Geschäfte des Unternehmens mitzubestimmen, ohne die rechtliche Gleichstellung mit Mietenden einzubüßen. Es hängt jedoch stark von der Unternehmenskultur ab, ob die Mitglieder sich auch wirklich als Mitentscheidende fühlen können.

Foto: Werner Kuhle/NABU

Auf einem halbwegs ausgeglichenen Wohnungsmarkt mit ausgewogenen mietrechtlichen Regeln hat das Wohnen zur Miete gegenüber dem Eigentum im Prinzip viele Vorteile. Ein wichtiger Punkt: Flexibilität. Junge Menschen können ohne großes Eigenkapital eine eigene Wohnung beziehen und früh selbstständig werden. Wer die Arbeitsstelle oder den Studienort wechseln will, kann dies tun, ohne mit Banken über riesige Darlehenssummen zu verhandeln. Je nach Bedarf – etwa Familienzuwachs oder Trennung – bietet sich eine passende Wohnung an. Der vorhandene Wohnungsbestand wird so bestmöglich genutzt. Durch diese Anpassungsfähigkeit ist das Prinzip „Miete“ volkswirtschaftlich und sozialpolitisch vorteilhafter als das Eigentum. Solange aber zur Miete Wohnende auf einem unregulierten und überstrapazierten Wohnungsmarkt keine gleichen Voraussetzungen haben, ist das bloße Theorie.

Jens Sethmann

Deutschland einig Mieterland

Mieten oder kaufen? Diese existenzielle Frage treibt Menschen weltweit um. Neben persönlichen finanziellen und emotionalen Aspekten spielt auch der landesspezifische Immobilienmarkt eine große Rolle. Hier zeigen sich große Unterschiede – oft historisch begründet –, die zudem einem permanenten Wandel unterworfen sind. Während in Albanien 96 Prozent der Menschen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung besitzen, sind es in der wohlhabenden Schweiz, wo der Besitz einzelner Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern erst seit 1965 möglich ist, der Mietwohnungsmarkt vergleichsweise gut funktioniert und die Immobilienpreise hoch sind, lediglich knapp über 40 Prozent. In den USA – wo Wohneigentum seit jeher integraler Bestandteil des American Dream ist – dominieren inzwischen seit einigen Jahren in zahlreichen Metropolen die zur Miete Wohnenden. Viele Menschen können sich Eigentum schlicht nicht mehr leisten.

Foto: Pleul/pa

In den EU-Staaten lebten im Jahr 2021 70 Prozent der Bevölkerung in den eigenen vier Wänden, gegenüber 30 Prozent, die ihre Wohnung oder ihr Haus gemietet haben. Das geht aus Zahlen des Statistischen Amtes der Europäischen Union („Eurostat“) hervor. Auch hier zeigt der Ländervergleich große Unterschiede: Spitzenreiter beim Wohnen im Eigentum ist die rumänische Bevölkerung, die zu mehr als 95 Prozent im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung lebt. Am anderen Ende der Skala findet sich Deutschland – mit einer Quote von knapp über 50 Prozent zur Miete Wohnenden.

Osteuropa: Sanierungsstau und keine Regulierung

Beim Betrachten der Statistik fällt auf, dass vor allem in osteuropäischen Ländern die Quote derer, die Wohnraum besitzen, sehr hoch ist. So folgt auf Rumänien Ungarn mit 91,7 Prozent, dann Kroatien (90,5 Prozent), Litauen (89 Prozent), Polen (86,8 Prozent), Bulgarien (84,9 Prozent) und Lettland (83,2 Prozent). Hintergrund: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs führten marktwirtschaftliche Reformen in den 1990er Jahren dazu, dass massenhaft staatliche Mietwohnungen privatisiert wurden und günstig jenen überlassen wurden, die dort gewohnt haben. Häufig handelte es sich um Plattenbauten – viele unsaniert und in schlechtem baulichen und energetischen Zustand. Wer beim preisgünstigen Verkauf zugriff, konnte sich jedoch selten eine Modernisierung leisten. Bis heute gibt es einen gigantischen Sanierungsstau, aber keinerlei staatliche Regeln und Vorgaben.

Foto: Robert B. Fishman/pa

Südeuropa wohnt im Eigentum

Auch in vielen südeuropäischen Ländern wie Portugal, Spanien und Italien liegt die Eigentumsquote bei 70 bis 80 Prozent. In Spanien setzte man ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts stark auf Eigentumsförderung und regulierte den Mietwohnungsmarkt kaum gesetzlich. Immobilienkredite waren deutlich einfacher zu bekommen als in Deutschland, wo meist ein beträchtlicher Teil Eigenkapital vorzuweisen ist. Nachdem die spanische Immobilienblase 2008 geplatzt ist, sind die meisten Banken zwar vorsichtiger geworden. Dennoch ist es in Südeuropa weiterhin gang und gäbe, dass junge Menschen erst bei den Eltern ausziehen, wenn sie heiraten und sich den Kauf einer eigenen Wohnung leisten können – mit weitreichenden Folgen für ganze Generationen, wie etwa eine verzögerte oder gar veränderte Familienplanung.

Foto: Peter Endig/pa

Auch der heutige deutsche Wohnungsmarkt resultiert aus den politischen Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte. Deutschland erlebte im Zweiten Weltkrieg starke Kriegszerstörungen, unzählige Wohnungen lagen in Trümmern. Nach Kriegsende fehlten rund 5,5 Millionen Wohnungen. 1950 beschloss die neue Regierung der jungen Bundesrepublik das Erste Wohnungsbaugesetz – und setzte beim Wiederaufbau auf Bausparprämien und Steuervergünstigungen.

Foto: Nils Richter

Die Strategien in Ost- und Westdeutschland waren in den folgenden Jahrzehnten aber unterschiedlich. So betrieb der Westen eine massive Wohneigentumsförderung (siehe Infobox links oben), im Osten hingegen wurde eine sozialistische Wohnungspolitik verfolgt. Privateigentum stand im Widerspruch zum Geist des Volkseigentums, und privater Neubau wurde deswegen kaum gefördert und zusätzlich durch einen allgegenwärtigen Mangel an Baustoffen erschwert. Mietwohnungen hingegen waren infolge staatlicher Lenkung bezahlbar. Sie wurden durch das staatliche Amt für Wohnungswesen vergeben – wenn es denn etwas zu vergeben gab: Anfang der 1970er Jahre waren nämlich 600.000 Wohnungssuchende registriert, die bereits eine Wartezeit von bis zu zehn Jahren hinter sich gebracht hatten. Daraufhin startete die DDR ein groß angelegtes Wohnungsbauprogramm: Bis 1989 wurden 2,1 Millionen Wohnungen gebaut, die meisten davon in Plattenbauweise und in großen Wohnsiedlungen. Beim privaten Wohnungsbau lockerte die Staatsmacht ab 1972 die Zügel – allerdings primär, um die stark überforderte staatliche Bauwirtschaft zu entlasten: 25 Prozent der Bauarbeiten mussten die Eigenheimwilligen in Eigenregie verrichten, im Gegenzug gab es zinsgünstige Kredite. Obwohl der Eigenheimbau auch hier häufig am mangelnden Baumaterial scheiterte, entstanden bis 1989 in der DDR etwa 250.000 private Einfamilienhäuser.

Wie die letzten 100 Jahre die deutsche Wohnstruktur geprägt haben

Foto: WIlfried Glienke/pa

Nach der Wiedervereinigung boomte der Bau im Osten wie im Westen. Die Eigenheimförderung galt nun auch in den hinzu gekommenen neuen Bundesländern, und es kam dort zu einer beispiellosen Investitionswelle. Dennoch unterscheidet sich auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Wohneigentumsquote in Ost- und Westdeutschland erheblich: Im Jahr 2018 lag sie im alten Bundesgebiet bei knapp 45 Prozent, in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin) bei gut 31 Prozent.

Während die Corona-Krise bei vielen Menschen den Wunsch, ein Häuschen im Grünen zu besitzen, verstärkt und durch ein jahrelang niedriges Zinsniveau begünstigt hat, stiegen zuletzt sowohl Kreditzinsen als auch Bau- und Lohnkosten wieder erheblich an. Der Traum vom Eigenheim ist für viele wieder in weite Ferne gerückt. Nicht zu vergessen sind aber auch die, für die es mangels Einkommens und Ersparnissen immer ein Traum war und bleiben wird.

Foto: akg-images/pa

Berlin nimmt innerhalb Deutschlands eine besondere Rolle ein: Hier leben mit Abstand die Wenigsten im Eigentum. 2018 lag die Eigentumsquote bei 17,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Saarland, das die höchste Quote aufweist, waren es im selben Jahr knapp 65 Prozent. Die Gründe liegen wieder einmal in der Vergangenheit: Ende des 19. Jahrhunderts entstanden als Antwort auf den Zuzug durch Industrialisierung und Bevölkerungswachstum die Berliner „Mietskasernen“, in denen Familien auf engstem Raum, ohne ausreichend Licht und Luft und unter hygienisch katastrophalen Bedingungen zur Miete lebten. Viele dieser Gründerzeit-Häuser bilden noch heute einen Altbaubestand, der wesentlich zur Wohnungsversorgung beiträgt – mit Mietwohnungen. Der Zweite Weltkrieg hatte eine Wohnungsnot zur Folge, auf die man in den folgenden Jahrzehnten mit dem Bau von hunderttausenden günstigen Mietwohnungen durch Wohnungsbaugesellschaften reagierte. Durch die Mauer, gebaut 1961, wurde West-Berlin zur Insel – die Stadt konnte sich, anders als andere deutsche Großstädte, jahrzehntelang nicht ins Umland ausdehnen. Dies verhinderte auch den Bau von privaten Eigenheimen um die Stadt herum. All dies wirkt bis heute nach – und macht Berlin zu einer Stadt der Mietenden.

Katharina Buri

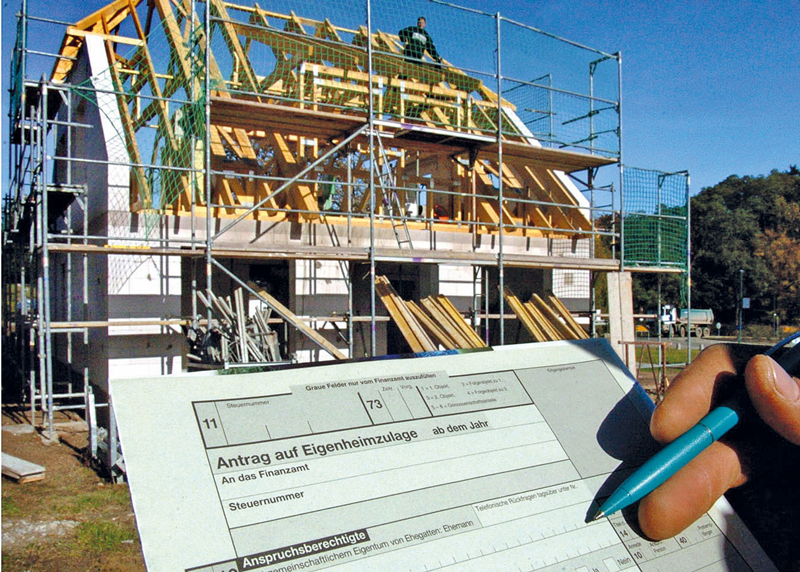

Die frühe Eigentumsförderung

Die Bundesregierung setzte als Antwort auf den Wohnraummangel nach dem Zweiten Weltkrieg darauf, Wohneigentum finanziell zu fördern. Das Kalkül: Wohnungseigentumsbildung ist Vermögensbildung. So wurde 1952 die Wohnungsbauprämie eingeführt, eine staatliche Bauspar-Förderung. Der Mittelstand sollte befähigt werden, Häuser zu bauen und Wohnungen zu erwerben. Die Hoffnung, dass dadurch auch Mietwohnungen für ärmere Haushalte frei werden würden, bestätigte sich indessen kaum. Kritik gab es daran, dass sich die „Objektförderung“ vor allem an einkommensstärkere Haushalte richtete und dort sogenannte Mitnahmeeffekte begünstigte. Das war zutreffend, die Bemühungen waren erfolgreich: In den als „Wirtschaftswunder“-Zeit bekannten 1950er und beginnenden 1960er Jahren bauten viele Einheimische und nach dem Krieg Geflüchtete eigene Häuser, wobei die grundlegende Versorgung lange Zeit vor Komfort und Wohlstandsdemonstration rangierte. Die Bundeszentrale für politische Bildung meint heute dazu: „Die Eigentumsförderung hat entscheidend zum Eigenheimbau und damit zur Zersiedlung von Stadträndern beigetragen.“

Ab 1951 galt auch das Wohnungseigentumsgesetz, das erstmals gesetzliche Regelungen rund um das Wohneigentum für Eigentümer von Wohnungen festschrieb. Hintergrund: Wer eine Eigentumswohnung erwirbt, wird Teil einer Eigentümergemeinschaft – mit entsprechenden Rechten und Pflichten. Wichtige Aspekte des Gesetzes sind die Aufteilung einer Immobilie in Sonder- und Gemeinschaftseigentum, die Bestimmungen zur Eigentümerversammlung und deren Beschlüssen sowie die Bestellung eines Verwalters beziehungsweise einer Verwalterin.

kb

Eine Rechnung mit Unbekannten

War Wohneigentum früher erschwinglicher? Steigende Eigentumsquoten über Jahrzehnte scheinen das zu verneinen. Aber ein Blick zurück zeigt: Es waren auch vor 60 Jahren die Bessergestellten, die im Eigentum lebten und sich Haus oder Wohnung leisten konnten. Mittlerweile sind die Immobilienpreise deutlich gestiegen, und die Zinswende vor Kurzem macht den Eigentumserwerb wieder deutlich schwerer. Kann man ihn trotzdem riskieren?

Foto: Klaus Franke/pa

Noch vor Jahrzehnten konnten sich auch junge Familien, Angehörige des Mittelstandes und ältere Menschen ein Häuschen im Grünen oder eine eigene Wohnung in der Stadt leisten – so jedenfalls die heutige Meinung von Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppen. War es wirklich so? Ein Blick in den Rückspiegel gibt kein klares Bild: Die Wohneigentumsquote stieg seit Gründung der Bundesrepublik beständig – wäre das Bauen im Verhältnis zu den EInkommen immer teurer geworden, dann hätten die jährlichen Quoten zurückgehen müssen. Das aber war nicht der Fall. Gegen Ende der 1980er Jahre besaßen 42 Prozent der westdeutschen Bevölkerung Wohneigentum.

Ist das Bauen wirklich teurer geworden?

Wer 1960 ein Haus gebaut hat, zahlte dafür im Durchschnitt und auf die heutige Währung umgerechnet zwischen 20.000 und 40.000 Euro. Allerdings lagen damals die Bauzinsen bei acht Prozent, die Annuitätsrate (Zins und Tilgung) betrug mindestens 150 Euro. Und das war seinerzeit nicht wenig Geld, verdiente doch eine Sekretärin zwischen 200 und 300 Euro im Monat. Eigene vier Wände abzuzahlen konnten sich so längst nicht alle leisten. Bei Haushalten mit niedrigem Einkommen – das betrifft die unteren 20 Prozent – sank die Wohneigentumsquote zwischen 1965 und 1978 tatsächlich: von knapp 29,3 auf 25,7 Prozent.

Foto: J.W.Alker/pa

Wohneigentum war also auch früher schon den Gutverdienenden vorbehalten, zumal dessen Preise beständig nach oben kletterten. Vor allem nach der Wiedervereinigung setzte ein starker Immobilien-Preisanstieg ein: 1990 kostete ein durchschnittliches Reihenhäuschen von 100 bis 130 Quadratmetern Fläche umgerechnet circa 206.000 Euro. Drei Jahrzehnte später müssen dafür 470.000 Euro aufgebracht werden. Der Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung kostete in der Zeit unmittelbar nach dem Mauerfall 2026 Euro – heute sind es knapp 5000 Euro. Bei diesen durch das unabhängige Analysehaus Bulwiengesa veröffentlichten Zahlen handelt es sich um bundesweite Durchschnittswerte, das heißt, die Preise können je nach Lage und Objekt deutlich niedriger, aber auch sehr viel höher ausfallen. Eine Rankingliste des Forschungs- und Beratungsinstituts Empirica vergleicht die Jahre 2015 und 2021. Danach werden in München durchschnittlich 8128 Euro pro Quadratmeter fällig (eine Steigerung von 62 Prozent), in Hamburg 7144 Euro (plus 71 Prozent) und in Berlin 6856 Euro (plus 81 Prozent).

Der Geldmarkt dreht auf die Schlechtwetterseite

Verantwortlich für die Preisexplosion waren vor allem drei Faktoren: das fehlende Angebot an Wohnraum und Bauland, die anhaltend hohe Nachfrage und die lange Zeit historisch niedriger Zinsen. Aber die billigen Immobilienkredite sind Vergangenheit – der Zins hat sich jetzt innerhalb eines Jahres vervierfacht. Damit ist Wohneigentum für viele wieder in unerreichbare Weite gerückt. Will beispielsweise eine Familie mit ein oder zwei Kindern im Samariterviertel in Friedrichshain eine 90 Quadratmeter große familiengerechte Eigentumswohnung erwerben, dann werden dort derzeit durchschnittlich 5500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche fällig. Gesamtpreis der Wohnung: 495.000 Euro. Hinzu kommen noch Kaufnebenkosten (Makler- und Notargebühren, Grunderwerbsteuer) von insgesamt mindestens zehn Prozent. Das heißt, die Familie müsste insgesamt 544.500 Euro aufbringen. Um dafür einen Kredit bei einer Bank zu bekommen, wird heute in aller Regel ein Eigenkapitalanteil von mindestens 20 Prozent gefordert.

Foto: akg-images/pa

Die Familie müsste also aufgerundet 110.000 Euro bereits selber haben, um für den Rest ein Darlehen zu erhalten. Soll die Wohnung in 30 Jahren schuldenfrei sein, wären noch vor etwa anderthalb Jahren rund 1400 Euro monatlich für Zins und Tilgung angefallen. Heute sind es mehr als 2100 Euro. Und fraglich ist, ob die Familie den Kredit für ihre Wohnung überhaupt bekommt. Die Banken prüfen inzwischen sehr viel strenger, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Zurück geht das auf die schwere Wirtschaftskrise, die vom Platzen der Immobilienblase 2007 in den USA ausgelöst worden war. Damals endete nicht nur für Tausende US-Familien der Traum vom Eigenheim in einem Desaster.

Kundenschutz ist Schutz der Banken vor sich selbst

Auch in Europa, etwa in Spanien, Portugal und Griechenland, verloren viele Menschen buchstäblich das Dach über dem Kopf. Eine der Lehren daraus ist die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, die den Banken Verbraucherschutz bei der Vergabe von Immobiliendarlehen vorschreibt. Jetzt verlangt das Kreditwesengesetz (KWG) in einem eigens eingefügten Paragrafen 18 a eine vorvertragliche Aufklärung, die strenge Prüfung der Kreditwürdigkeit und eine Widerrufsbelehrung. Für das Bankpersonal, das sich mit der Kreditvergabe befasst, wird eine hinreichende Qualifikation gefordert. Nachweisliche Falschberatung kann das Kreditinstitut teuer zu stehen kommen. So ist es nicht verwunderlich, dass etwa ein Drittel aller privaten Baukreditanfragen nach Aussage von Bulwiengesa inzwischen negativ beschieden werden.

Foto: Wolfram Steinberg/pa

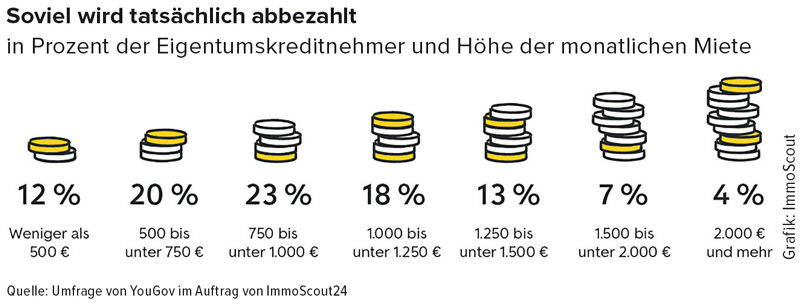

Stellt sich die Frage, ob der Kauf einer Eigentumswohnung, auch der eigenen Mietwohnung, somit überhaupt lohnt. Abhängig ist das letztlich nicht nur vom Kaufpreis, sondern auch vom Haushaltseinkommen. Die monatliche Annuität sollte nicht viel höher ausfallen als eine leistbare Miete oder ein Drittel des verfügbaren Einkommens. Denn neben den weiterlaufenden Ausgaben für die Familie fallen nun auch Ausgaben für Reparaturen an, für die man in der Mietwohnung nicht zuständig war. Dazu kommen Rücklagen für Instandhaltung und -setzung des Gemeinschaftseigentums am Gebäude, an denen sich alle entsprechend der Wohnungsgröße beteiligen müssen. Und nicht zuletzt ist das Ende der vertraglichen Darlehenslaufzeit und damit der Zinsbindung (oftmals zehn Jahre) einzukalkulieren. Denn auch darüber hinaus muss die Abzahlung gesichert sein – aber die Zinsen können dann vielleicht deutlich höher sein als heute. Wer zusätzlich zur Zinszahlung in jedem Jahr mindestens zwei Prozent der Kaufsumme tilgen kann, so eine Faustregel, verkraftet in der Regel auch einen Zinsanstieg. Banken schreiben deshalb seit längerem diesen Mindesttilgungssatz von zwei Prozent für eine Kreditzusage vor.

Rosemarie Mieder

Auch vermietet kostet Wohneigentum Geld

Wer sein Wohneigentum vermietet, etwa um seine Altersrente aufzubessern, kann längst nicht alle anfallenden Aufwendungen fürs Wohnen auf seine Mieterschaft umlegen.

Beispiel: Aufteilung der CO2-Abgabe. Hier gilt seit 1. Januar ein Stufenmodell, das das Verhältnis der Kostenaufteilung vom energetischen Zustand des Hauses abhängig macht. Je schlechter der ist, umso mehr CO2-Abgabe (bis zu 95 Prozent) muss der Vermieter leisten.

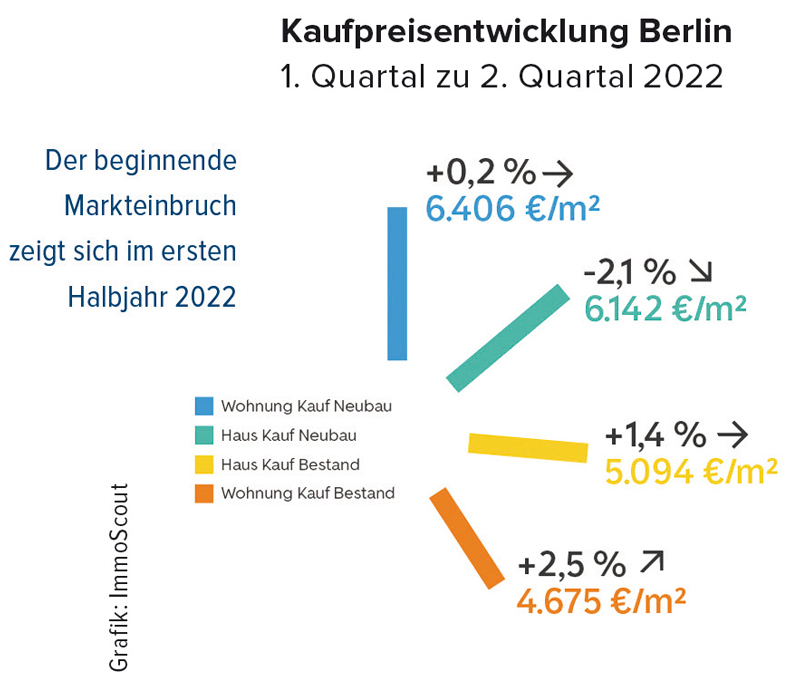

Grafik: ImmoScout

Beispiel: Rauchmelder. Er ist verpflichtend in Wohnräumen anzubringen – und zwar vom Vermietenden. Der Austausch eines Rauchmelders ist keine Kleinreparatur. Die anfallenden Kosten können nicht den Mietenden auferlegt werden, vielmehr stehen da Vermietende in der Pflicht.

Beispiel: Instandhaltungskosten. Gerissene Fliesen im Bad oder auch verkalkte Armaturen gehören zu Instandsetzungsarbeiten, die Vermietende zu bezahlen haben (Betriebskostenverordnung, Paragraf 1). Dabei umfasst Instandsetzung alles von der Planung über die Abstimmung und Durchführung von Maßnahmen bis zur ordnungsgemäßen Abnahme. Für das Übernehmen der Kosten ist es unerheblich, ob es sich um kleine Defekte handelt (klemmende Türen, verstopfte Abflüsse), oder um große und aufwendige Instandsetzungsarbeiten (undichte Rohre, nasse Wände und Decken, Schimmelbeseitigung).

Beispiel: Instandhaltungskosten. Gerissene Fliesen im Bad oder auch verkalkte Armaturen gehören zu Instandsetzungsarbeiten, die Vermietende zu bezahlen haben (Betriebskostenverordnung, Paragraf 1). Dabei umfasst Instandsetzung alles von der Planung über die Abstimmung und Durchführung von Maßnahmen bis zur ordnungsgemäßen Abnahme. Für das Übernehmen der Kosten ist es unerheblich, ob es sich um kleine Defekte handelt (klemmende Türen, verstopfte Abflüsse), oder um große und aufwendige Instandsetzungsarbeiten (undichte Rohre, nasse Wände und Decken, Schimmelbeseitigung).

rm

Jeder Weg zum Eigentum hat seinen Preis

Es gibt verschiedene Wege, um zu Wohneigentum zu kommen: Über den Bau eines eigenen Häuschens, die Errichtung eines Gebäudes für mehrere Haushalte durch eine Baugruppe oder den Kauf einer Eigentumswohnung. Weniger bekannt: Auch als Mitglied einer Genossenschaft erwirbt man Eigentum. Alle Wege sind in der Regel mit einem soliden Finanzpolster gut gangbar. Aber auch Willensstärke, die richtigen Partner, Fördergelder und nicht zuletzt eine Portion Glück sind wesentlich für ein Gelingen.

Foto: Prenzlauer Berg Nachrichten

Sicher ist: Hätten die Erben der Hausbesitzerin schnell viel Geld verdienen wollen, wäre der Hirschhof an der Kastanienallee 12 in Prenzlauer Berg über kurz oder lang entmietet und luxussaniert worden. Verkaufen wollten die beiden Brüder das Haus ihrer Mutter auf jeden Fall – aber mit sozialem Anspruch: Die bunte Mischung im Kastanienhof sollte erhalten bleiben. Hier lebten Alte und Junge, Menschen mit und ohne deutschen Pass, Angestellte, Selbstständige, besser und weniger gut Verdienende zusammen – und das zu bezahlbaren Mieten. Könnten sie das Haus vielleicht selbst kaufen? Ohne Kapital im Rücken ist der Erwerb eines so großen Altbaus, in dem sich auch Ateliers und Gewerberäume befinden, eigentlich unmöglich. Die Menschen des Hirschhofes versuchten es dennoch. Sie gründeten einen Verein und suchten nach einer Genossenschaft, die die Immobilie kaufen sollte. Die Erben stimmten dem zu, wäre so doch eine Win-Win-Situation entstanden: Sie bekämen ihr Geld, ohne ihrer sozialen Haltung untreu zu werden, und die Genossenschaft könnte allen im Haus sozialverträgliche Wohnkosten garantieren. Außerdem gäbe es für die im Hirschhof Lebenden damit auch die Chance, künftig zu Eigentum zu kommen.

Foto: Prenzlauer Berg Nachrichten

Genau wie beim Kauf einer eigenen Wohnung erwerben Genossenschaftsmitglieder privates Eigentum. Im Gegensatz zu Individualeigentum an einem Gebäude ist es jedoch ein Eigentumsanteil am gesamten Gebäudebestand der Genossenschaft. Für das einzelne Mitglied begründet es das Recht auf die Nutzung von Wohnraum, deshalb wird es auch als Nutzungseigentum bezeichnet (und die Miete auch als Nutzungsentgelt). Hinter dem steht eine viel größere Finanzkraft, als Einzelne sie in der Regel aufbringen können.

Die komplizierte Welt der Förderungen und Hilfen

Im Fall des Hirschhofes fand sich die SelbstBau e.G. prinzipiell bereit, den Hirschhof zu kaufen – eine erfahrene Genossenschaft, die seit drei Jahrzehnten erfolgreich auf die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedern bei Baumaßnahmen und bei der Verwaltung ihrer Häuser setzt. Aber ohne Fördergelder hätte der Kaufpreis von insgesamt rund 7 Millionen Euro mit Nebenkosten die Genossenschaft deutlich überfordert. Sie beantragte Unterstützung beim Land Berlin. Das hat 2018 speziell für Genossenschaften ein Programm im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung aufgelegt. Mit Hilfe zinsloser Darlehen sollen damit sowohl genossenschaftlicher Neubau als auch der Erwerb bestehender Gebäude erleichtert werden. Zu den Bausteinen dieses Programms gehört auch eine besondere Unterstützung einkommensschwacher Haushalte. Ein zinsloses Darlehen soll sie in die Lage versetzen, die geforderten Genossenschaftsanteile zu zahlen, die von jedem Mitglied gefordert werden. Fördervoraussetzung ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS) der Antragstellenden oder ein Einkommen innerhalb der Grenzen des WBS. Die Darlehenshöhe je förderberechtigtem Haushalt muss mindestens 2000 Euro betragen und darf 50.000 Euro nicht übersteigen. Besteht nach drei Vierteln der Darlehenslaufzeit (maximal 20 Jahre) noch immer Anspruch auf einen WBS, gewährt das Land Berlin noch einmal einen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent auf den ursprünglichen Darlehensbetrag.

Ein Weg zum Nerven- und Ressourcensparen

Dieses Förderangebot ermöglicht nicht nur den Kauf von Genossenschaftsanteilen, sondern gilt ebenso für projektbezogene Beteiligungen und ist damit auch ein interessantes Angebot für Eigentumswillige, die beim Projekt einer wohneigentumsorientierten Genossenschaft mitmachen möchten. Im Unterschied zu klassischen Genossenschaften ermöglicht deren Satzung nämlich auch den späteren Erwerb der Wohnungen durch die Genossenschaftsmitglieder in Form von Individualeigentum.

Foto: Sabine Mittermeier

Der Weg, über die Genossenschaft zusammen mit anderen zu bauen und so zu einer eigenen Wohnung zu kommen, spart Nerven, Ressourcen und begrenzt nicht zuletzt persönliche Risiken, die mit Bauvorhaben immer verbunden sind. Aber auch das Kaufprojekt Hirschhof war alles andere als ein Selbstläufer. Über zwei Jahre zogen sich die kräftezehrenden und nervenaufreibenden Verhandlungen mit der Selbstbau e.G. und dem Berliner Senat hin. Ein Grund: Im Fördertopf für den Bestandserwerb, aus dem die Genossenschaft ein großes Darlehen beantragt hatte, ist kein Geld für Ateliers und Gewerbe vorgesehen. Ohne Gelder auch für diese Flächen wäre der Hauskauf aber nicht möglich gewesen. Da war es ein Glücksfall, dass sich die Schweizer Stiftung Edith Maryon für das Projekt interessierte und sich mit dem Kauf der Gewerbeflächen an der Finanzierung beteiligte.

Foto: Christian Muhrbeck

Wo Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden sind, stehen die Bewohnerinnen und Bewohner in der Regel unter Druck. Die Vermietenden, die ihren Besitz – oft schon Jahre zuvor – notariell in Einzeleigentum aufgeteilt haben, müssen ihnen beim ersten Verkauf der Wohnung an Dritte ein Vorkaufsrecht einräumen. Sie haben auch deshalb ein Recht auf Einsicht in die Bedingungen des Kaufvertrages. Innerhalb von zwei Monaten muss dann die Entscheidung fallen, ob sie zu diesen Bedingungen in den Vertrag einsteigen und die Wohnung selbst erstehen wollen. Ein überhöhter Kaufpreis, der nur den Zweck hat, sie vom Erwerb abzuschrecken, ist sittenwidrig und nichtig. Aber selbst der korrekte Verkehrswert von Wohnimmobilien macht es vielen nahezu unmöglich, die Finanzierung zum Kauf ihrer Wohnung hinzubekommen.

Daran will die Bundesregierung etwas ändern: Nach Ankündigung von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) sollen zinsgünstige KfW-Kredite für den erforderlichen Eigenkapitalanteil sorgen. Als Einkommensgrenze für eine Familie sind 60.000 Euro jährlich im Gespräch, mit jedem weiteren Kind will man die Einkommensgrenze um 10.000 Euro erhöhen.

Wer sich entschließt, eine Eigentumswohnung zu kaufen, sollte sich das Haus auch genau ansehen. Denn als Teil einer Eigentümergemeinschaft können erhebliche Kosten für Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen anfallen.

Beim Hirschhof in der Kastanienallee ist der Bedarf offensichtlich: Der Altbau mit seinen vier Hinterhöfen ist eines der letzten Häuser im Kiez nahe dem U-Bahnhof Schönhauser Allee, die noch unsaniert sind. Hier müssen nicht bloß Fenster und Türen ausgetauscht werden. Die Wohnungen in den Hinterhäusern haben Ofenheizung, und am Ende von Treppenabsätzen liegen noch Außentoiletten. So musste die Genossenschaft bei ihren Überlegungen nicht unerhebliche Mittel für eine Grundinstandsetzung einkalkulieren. Weil der Senat dafür kein Geld zur Verfügung stellt, sprang hier noch einmal die Stiftung Edith Maryon ein. Zusammen mit einem zehnprozentigen Eigenanteil an der Finanzierung der Kaufsumme für die Wohnungen ist dann die Übernahme des Kastanienhofes Ende des letzten Jahres endlich geglückt.

Rosemarie Mieder

Der Name im Grundbuch wechselt, der Mietvertrag bleibt

Wenn die vermietete Wohnung verkauft wird, gilt der Grundsatz: „Kauf bricht nicht Miete.“ Das bedeutet: Der alte Mietvertrag bleibt bestehen – so wie er ist. Wer die Wohnung erworben hat, darf ihn weder ändern noch kündigen noch Änderungen verlangen. Es bedarf keines neuen Mietvertrages.

Für von Umwandlung betroffene Mieterinnen und Mieter gilt bundeseinheitlich eine Kündigungssperrfrist von drei Jahren. Diese Sperrfrist besteht auch für den sogenannten „Eigenbedarf“, das heißt, wenn der Wohnraum für Familien- oder Haushaltsangehörige benötigt wird. Und ebenso für den Kündigungsgrund „Hinderung wirtschaftlicher Verwertung“ des Grundstücks. Ausgenommen davon sind lediglich Einliegerwohnungen, Wohnungen in Studentenwohnheimen und möblierte Zimmer.

Eine Verordnungsermächtigung erlaubt es außerdem jedem Landesgesetzgeber, diese bundesweit festgelegte Kündigungssperrfrist in angespannten Gebieten auszudehnen und für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren festzusetzen. Das Land Berlin hat hiervon Gebrauch gemacht. Seit 2013 gilt eine zehnjährige Kündigungssperrfrist, die allerdings am 30. September 2023 erst einmal ausläuft – und von der Landesregierung dann verlängert werden müsste.

rm

Anträge auf Förderung beim Erwerb von Genossenschaftsanteilen können bei der Investitionsbank Berlin (IBB) gestellt werden:

www.ibb.de/de/foerderprogramme/ibb-genossenschaftsfoerderung-anteilserwerb.html

Die Freiheit endet draußen vor der Wohnungstür

Grundsätzlich dürfen Wohnungseigentümer:innen mit ihrem Eigentum verfahren, wie sie möchten. Doch in einer Eigentumswohnanlage unterliegt diese Freiheit vielen Zwängen. Denn anders als im freistehenden Eigenheim ist es notwendig, mit den anderen Wohnungseigentümer:innen zurecht zu kommen. Ihr Verhältnis untereinander regelt das Wohnungseigentumsgesetz. Alle Eigentümer:innen eines Hauses bilden zusammen die Wohnungseigentümer:innengemeinschaft (WEG), die über die Bewirtschaftung des Gebäudes entscheidet.

Foto: Anleger Plus

Das Eigentum in einer Wohnanlage besteht aus dem Sondereigentum und dem Gemeinschaftseigentum. Das Sondereigentum ist die Wohnung selber. Wer sie gekauft hat, darf sie selbst bewohnen oder vermieten, Parkett verlegen, eine Luxusküche einbauen oder einen Whirlpool installieren. Neben dem Sondereigentum besitzen in der Wohnanlage alle noch einen rechnerischen Anteil am Gemeinschaftseigentum. Das sind Flure und Treppenhäuser, Außenwände und Dach, Fenster und Hauseingangstüren, Vorgärten und Hinterhöfe sowie die Zentralheizungsanlage, die Stromversorgung, die Wasser- und Abwasserleitungen. Das Gemeinschaftseigentum können alle nutzen, es müssen auch alle für seine Unterhaltung aufkommen.

Das bisschen Eigentum an Dach und Außenwand kann teuer werden

Für die laufenden Kosten zahlen die Eigentümer:innen das sogenannte Hausgeld monatlich an die WEG. Das Hausgeld enthält hauptsächlich Betriebskostenvorauszahlungen und eine Zuführung zur Instandhaltungsrücklage. Wer wie viel zahlt, bemisst sich am Miteigentumsanteil (MEA), der jeder Wohneinheit zugeteilt ist. Der MEA berechnet sich in der Regel nach der Wohnfläche, angegeben wird er meist als Tausendstel- oder Zehntausendstel-Bruchzahl, etwa 77/1000 oder 624/10000. In aller Regel wird mit der Verwaltung und Abrechnung der Gelder eine Hausverwaltung beauftragt. Sie stellt einen jährlichen Wirtschaftsplan auf, den die Eigentümer:innenversammlung beschließt. Kleinere Reparaturen kann die Hausverwaltung eigenständig beauftragen, über größere Investitionen muss aber die WEG entscheiden. Wenn für eine Maßnahme die angesparte Instandhaltungsrücklage nicht ausreicht oder nicht angetastet werden soll, kann die WEG auch beschließen, von allen eine Sonderumlage zu erheben.

Foto: Matej Kastelic/Shutterstock

In der WEG haben nicht alle das gleiche Stimmgewicht. Auch hier geht es nach dem MEA. Wer eine größere Wohnung oder mehrere Wohneinheiten besitzt, hat in der WEG mehr Einfluss. Wenn die Eigentumsanteile in einem Haus ungleich verteilt sind, können Eigentümer:innen einzelner kleiner Wohnungen leicht überstimmt werden.

Dies ist besonders bei frisch umgewandelten Häusern problematisch, wo erst ein Teil der Wohnungen verkauft ist. Dort kann eine Einzelperson, der der größere Teil gehört, über die anderen hinweg regieren.

Die Versammlung der Eigentümer:innen ist gemeinhin als schwerfällige Einrichtung mit langer Entscheidungsdauer bekannt. Weil sie in der Regel nur einmal im Jahr zusammenkommt und für Investitionsentscheidungen aufwendig Mehrheiten gefunden werden müssen, kann es leicht zu einem Modernisierungsstau kommen. Teure Maßnahmen wie ein Austausch der Heizungsanlage, eine Fassadendämmung oder die Erneuerung der Fenster müssen oft über Jahre aufgeschoben werden, weil sich die WEG uneinig ist oder einzelne aus ihrer Mitte die Kosten scheuen.

Einige Blockaden sind jetzt abgeräumt

Auch wer etwas auf eigene Kosten am Gemeinschaftseigentum ändern will, braucht die Zustimmung der WEG. Das kann zu enormen Unstimmigkeiten führen. Aufsehen erregte ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH V ZR 96/16 vom 13. Januar 2017): Ein Mitglied der WEG darf nur dann im Treppenhaus einen Personenaufzug einbauen, wenn alle übrigen WEG-Angehörigen zugestimmt haben. Der Fall: Ein älteres Mitglied mit einer Wohnung im fünften Stock wollte einen Aufzug einbauen und für die Kosten selbst aufkommen. Im Schacht des Treppenhauses wäre dafür Platz gewesen und der geräuscharme Lift hätte die übrigen Wohnungen nicht beeinträchtigt. Eine einzige Person aus dem Kreis der WEG konnte aber die sinnvolle Investition verhindern, weil es nach dem BGH-Urteil dafür der Zustimmung ausnahmslos aller Eigentümer:innen im Haus bedarf.

Foto: Volkmar Heinz/pa

Damit solche Blockaden nicht mehr möglich sind, wurde 2020 das Wohnungseigentumsgesetz geändert. Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum, die über die bloße Instandsetzung hinausgehen, können nun mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden. Sie müssen dann auch von allen Angehörigen der WEG bezahlt werden. Ausnahme: Besonders teure Baumaßnahmen, die sich nicht in einem angemessenen Zeitraum amortisieren, müssen diejenigen, die nicht zugestimmt haben, auch nicht mitbezahlen – es sei denn, die Maßnahme wurde mit einer „qualifizierten Mehrheit“ beschlossen. Das sind zwei Drittel der abgegebenen Stimmen und mehr als die Hälfte der Miteigentumsanteile. Die Regeln sind also kompliziert und werden auch kaum für weniger Streit in den WEGen führen, denn über die Frage, welche Kosten noch angemessen sind, gibt es viele Meinungen.

Einige „privilegierte“ Umbauten können nach der Gesetzesänderung nun einzelne Eigentümer:innen durchsetzen: Maßnahmen zum Abbau von Barrieren, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Maßnahmen zum Einbruchschutz und leistungsfähige Telekommunikationsanschlüsse. Wer diese Umbauten durchsetzt, muss sie allerdings selbst bezahlen – darf sie dann aber auch alleine nutzen. Auch hier ist Ärger vorgezeichnet: Wer will kinderwagenschiebenden Eltern verbieten, eine Rollstuhlrampe zu benutzen?

Weniger Konflikte nach der Reform?

Versammlungen der Eigentümer:innen sind neuerdings immer beschlussfähig, egal wie viele oder wie wenige WEG-Mitglieder anwesend sind. So können notwendige Beschlüsse auch gefasst werden, wenn mehrere Unwillige die Versammlung boykottieren. Beschlüsse können aber noch einen Monat nach der Versammlung angefochten werden. Häufig wird angezweifelt, dass die Einladung zur Versammlung form- und fristgerecht drei Wochen vorher ausgesprochen wurde. Weniger Konflikte wird es nach der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes also wohl kaum geben.

Jens Sethmann

Eigentum als Altersvorsorge ist ein Mythos

Im Alter keine Miete zahlen, bei Vermietung sogar selbst Miete einnehmen oder die Wohnung bei Bedarf verkaufen – Immobilienbesitz macht finanziell unabhängig und erscheint als sichere Altersvorsorge. Doch die Rechnung ist mit allerhand Risiken verbunden. Auch wenn die Marktentwicklung der letzten 20 Jahre den Eindruck erweckt, dass Immobilien automatisch stark an Wert gewinnen, ist dies kein Naturgesetz. Gerade in Großstädten mit überhitzten Märkten wie Berlin werden Warnungen vor dem Platzen einer Immobilienpreisblase immer lauter. Man kann daher nicht damit rechnen, eine erworbene Wohnung bei Bedarf jederzeit mit Gewinn verkaufen zu können. Auch wenn man die Wohnung vermietet, kann man nicht auf ständig steigende Mieten spekulieren.

Foto: Daniel Naupold/pa

Wenn eine Immobilie über Jahrzehnte ihren Wert behalten soll, muss kontinuierlich in ihre Instandhaltung investiert werden. Der finanzielle Aufwand dafür wird oft unterschätzt. In Vermögensberatungen wird daher empfohlen, dass die Immobilie bei Renteneintritt mindestens zu 90 Prozent abbezahlt sein sollte. Wer noch das Darlehen tilgen muss und für Instandsetzungen keine Rücklagen angespart hat, könnte dazu gezwungen sein, die Eigentumswohnung zu verkaufen – im Falle einer Tiefpreisphase möglicherweise mit hohem Verlust.

Wer im Rentenalter sorgenfrei in einer Eigentumswohnung leben will, muss sich früh zum Erwerb entschließen. Da Immobiliendarlehen üblicherweise über einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahre getilgt werden, müsste man also spätestens im Alter von 35 Jahren handeln. Aber selbst wer dann die nötigen 20 Prozent Eigenkapital hat, weiß in diesem Alter meistens noch nicht, wie und wo der Lebensabend zugebracht werden soll.

js

27.01.2023