Co-Living, ein Konzept, das Anbieter als simple und soziale Lösung für die Wohnungsnot in Großstädten anpreisen, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als aggressive Geschäftspraktik, die die Ausbeutung von Menschen auf Wohnungssuche fördert.

Mein Handy vibriert. Ein Freund, schickt einen Artikel. Der Inhalt in Kürze: Das Berliner Unternehmen Habyt will mit einem „simplen Trick“ die Wohnungskrise lösen und erhält dafür in einer Finanzierungsrunde im vergangenen Oktober 40 Millionen Euro von Investor:innen. Seit 2017 ist das Proptech-Start-up des Gründers Luca Bovone rasant gewachsen: von sieben Mikroapartments in Berlin damals hin zu heute 30.000 in 50 Städten weltweit. In den vergangenen vier Jahren hat das Unternehmen sieben Co-Living-Konkurrenten übernommen. Mit dem frischen Kapital soll die Gewinnzone erreicht werden.

„Bin ich blöd, oder ist das teuflisch?“, fragt mein Kumpel. Damit meint er nicht nur den „simplen Trick“, sondern auch die Selbstdarstellung des jungen Unternehmens als sozialer Problemlöser auf dem Wohnungsmarkt. „Teuflisch“, pflichte ich ihm aus einem ersten Bauchgefühl heraus bei – doch stimmt das? Ich recherchiere los.

„Bin ich blöd, oder ist das teuflisch?“, fragt mein Kumpel. Damit meint er nicht nur den „simplen Trick“, sondern auch die Selbstdarstellung des jungen Unternehmens als sozialer Problemlöser auf dem Wohnungsmarkt. „Teuflisch“, pflichte ich ihm aus einem ersten Bauchgefühl heraus bei – doch stimmt das? Ich recherchiere los.

Der „simple Trick“ von Habyt und anderen ähnlichen Plattformen: Die Unternehmen kaufen oder pachten Wohnungen in möglichst großer Zahl und teilen sie anschließend in sogenannte Mikroapartments mit einer Größe von meist zehn bis 20 Quadratmetern auf, um so auf möglichst geringer Fläche möglichst viele Wohnungssuchende unterzubringen. Tatsächlich könnte das „Wändeverrücken“ im Ansatz einige Probleme lösen, doch ansonsten stoße ich bei meinen Recherchen über das Unternehmen und seinen Gründer auf nicht viel Gutes. In einem Beitrag bei Business Insider heißt es: „Bovone verlangt mit seinen Apartments damit doppelt bis viermal so viel wie ein durchschnittlicher Vermieter in Berlin-Mitte.“ Auch das gehört zum „simplen Trick“. Ein Leser kommentiert den Artikel auf Linkedin so: „Coole Idee: In bestehende Wohnungen ein paar Zwischenwände ziehen, möblierte Ein-Zimmer-Wohnungen für horrende Preise an Menschen, die sich nicht anders zu helfen wissen, vermieten. Genau so lösen wir natürlich die Wohnungskrise. […]. Unternehmen wie diese sind Treiber der Immobilienkrise!“

Wohnkonzept der Zukunft?

Co-Living bezeichnet ein Konzept des gemeinschaftlichen Wohnens auf Zeit, meist in urbanen Räumen, dabei steht das Co für Community. Gefeiert von Investor:innen, ist Co-Living zum Trend am Wohnungsmarkt geworden, denn es verspricht unkomplizierte Wohnungsanmietungen für Menschen, die „flexibel bleiben“ wollen. Oder die es sein müssen, weil sie auf dem „regulären“ Wohnungsmarkt keine Bleibe mehr finden. Das Modell ist mittlerweile zu einem Markt mit zahlreichen nahezu identischen Plattformen herangewachsen. Dabei zeichnet sich Habyt als besonders aggressiver und expansiver Anbieter aus. Neben der einfachen Verfügbarkeit wirbt die Plattform auch damit, alle Belange rund um die Wohnung zu regeln – von der Möblierung über die Internetverbindung bis hin zum Wäsche- und Reinigungsservice.

Viele der Anbieter wenden sich explizit an junge, „flexible“ Menschen und darunter insbesondere an sogenannte Expats: (junge) Menschen aus dem Ausland, die gut ausgebildet einen Job in den Großstädten suchen (stark vertreten: die IT-Branche). Als Berufsanfänger:innen verfügen sie meist über relativ gute Einstiegsgehälter, sind aber weder mit dem deutschen Wohnungsmarkt noch dem geltenden Mietrecht vertraut. So ist es für die Zielgruppe nicht einfach, einen Zugang zum Mietwohnungsmarkt zu finden – Co-Living-Anbieter nutzen das aus. Habyt brüstet sich damit, genau hier der Problemlöser zu sein und mit der unkomplizierten und zeitlich flexiblen Vermietung möblierter Design-Apartments, Abhilfe zu schaffen. Von den mittlerweile vielfach kritisierten Plattformen zur Kurzzeitvermietung wie Airbnb grenzen sie sich in ihrer Selbstdarstellung ab: Zwar herrscht auf den Co-Living-Plattformen ebenfalls zeitliche Flexibilität, die Mietdauer beträgt jedoch mindestens drei Monate. Die Verträge seien nicht auf Tourismus ausgelegt, die Wohnungen würden dem Wohnungsmarkt somit nicht entzogen, so die Argumentation.

Enttäuschende Realität: Teuer, runtergewohnt oder gar nicht verfügbar

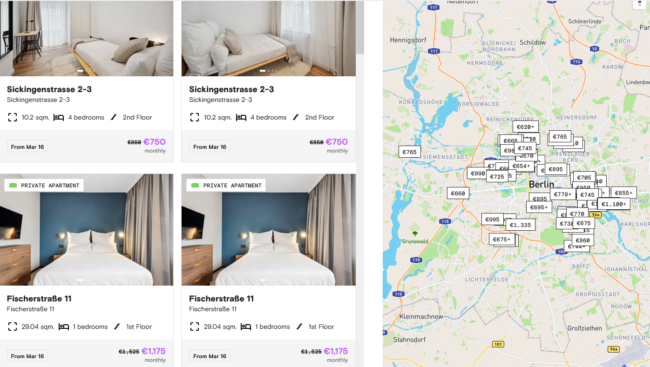

Bei einem Blick auf die Zimmerpreise entpuppt sich das Geschäftskonzept jedoch vor allem als Renditemaschine – und erklärt damit wohl das rege Interesse der Investor:innen. Die Pauschalmieten stehen in keinem Verhältnis zum Wert des Mobiliars, das auf den Fotos der Inserate zu sehen ist. Die Preise überschreiten meist deutlich die ortsübliche Vergleichsmiete und damit häufig auch die geltende Mietpreisbremse, die allerdings durch die zeitliche Befristung ausgehebelt wird. Allerdings bietet der Mietspiegel durch die Möblierung keine Orientierung. Dazu kommt, dass junge Menschen aus dem Ausland keinen Zugang zum Rechtssystem haben – vor allem durch die Sprachbarriere – und Kurzfrist-Mitgliedschaften in den Mietervereinen vielerorts nicht angeboten werden.

Exkurs: Möbliertes Wohnen auf Zeit

„In der Vermietungspraxis bestehen hierbei zum Teil rechtliche Unklarheiten, die zu Verunsicherungen sowohl bei Vermieter:innen als auch bei Mieter:innen führen können, heißt es im jüngst veröffentlichten IBB Wohnungsmarktbericht 2023, mit dem Schwerpunktthema Möbliertes Wohnen auf Zeit. Demnach sind die Angebotezwischen 2012 und 2022 um 185 Prozent gestiegen, zugleich sind die Inserate für reguläre Mietwohnungsangebote um 60 Prozent zurückgegangen. Im Bericht heißt es weiterhin, dass in diesem Segment „in Teilen Wohnungen gebunden werden, die dem regulären Mietwohnungsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen“. Bislang sind Co-Living-Angebote von den Zweckentfremdungsverbotsregelungen ausgenommen, die Anwendung der Mietpreisbremse muss im Einzelfall geprüft werden. Eine bessere Datengrundlage sollen zukünftig politische Entscheidungen zur Regulierung nicht hemmen.

Als ich mich im Februar auf der Webseite von Habyt umschaue, kostet das günstigste Zimmer – 9,5 Quadratmeter in Siemensstadt – monatlich 640 Euro. In Friedrichshain ist ein Zimmer mit 20 Quadratmetern für 1.125 Euro zu haben, das sind Quadratmeterpreise von 67 und 56 Euro warm. Darüber hinaus fällt neben einer Kaution zum Vertragsabschluss eine „Membership-Fee“ von pauschal 250 Euro an. Es bleibt undurchsichtig, was diese beinhaltet. In den „Terms of Service“ heißt es, die Mitgliedschaft in der „Habyt Community“ sei kostenfrei. Vermittlungsgebühren gegenüber Mietenden dürfen hingegen schon seit 2015 nicht mehr erhoben werden. Die Vermutung, dass hier die Unwissenheit der Expats in unserem Rechtssystem ausgenutzt wird, liegt nahe.

Welchen Mehrwert die Habyt-Community ihren Mieter:innen überhaupt bietet, bleibt auch bei einem Blick auf öffentliche Bewertungen von ehemaligen Bewohner:innen fraglich. Auf Trustpilot geben 88 Prozent der 207 Bewerter:innen (Stand 5. März 2024) ihren Erfahrungen mit der Plattform Habyt nur einen von fünf Sternen. Die Kritik reicht von abweichender Ausstattung des Mobiliars über Schimmel an Wänden und Fenstern, bis hin zu fehlenden Kautionsrückzahlungen oder gar nicht erst ausgehändigten Wohnungsschlüsseln. Immerhin: Viele der Wohnungen bei Habyt scheinen tatsächlich zu existieren. Das ist nicht bei allen Co-Living-Anbietern so. Die Plattform Housing Anywhere zum Beispiel machte 2022 Schlagzeilen, weil hunderte Wohnungssuchende eine Kaution für möblierte Apartments gezahlt hatten, die gar nicht frei waren. Die „unkomplizierte Vermietungspraxis“ – die Nutzung unternehmenseigener Bezahlsysteme und der Verzicht auf Besichtigungen sowie jeglichen persönlichen Kontakt zum Verwaltungspersonal – bieten nicht nur Komfort, sondern öffnen auch Tür und Tor für Betrug. Für Wohnungssuchende ist nur schwer erkennbar, ob es sich um ein seriöses Angebot handelt.

Die Dringlichkeit nachhaltiger Lösungen

Zwar fallen nicht alle Co-Living-Anbieter mit solch gravierenden Problemen auf. Doch ungeachtet dessen stellt sich die Frage, wie sozial ein Modell überhaupt sein kann, das in erster Linie auf Expansion und Gewinnmaximierung ausgerichtet. Die Praxis, bestehende Wohnungen aufzuteilen und hochpreisig zu vermieten, verschärft die Wohnungsknappheit gerade im unteren und mittleren Preissegment, anstatt sie zu mildern. Und warum finden die Stimmen der betroffenen Mieter:innen so wenig Gehör? Wenn wir die Wohnungsprobleme ernsthaft lösen wollen, müssen wir die Menschen und das Gemeinwohl priorisieren. Wenn sich hingegen Plattformbetreiber nach einer gelungenen Investmentrunde in Höhe von 40 Millionen Euro als Problemlöser darstellen, wenn sie aggressiv in den Markt drängen und Wohnungen aufkaufen oder in größeren Mengen pachten, während zugleich das Internet voll ist von negativen Erfahrungsberichten ehemaliger Mieter:innen, macht mich das wütend. Die Anbieter setzen auf Expansion, Investor:innen klatschen. Die Leidtragenden sind die Mieter:innen, mit denen die Unternehmen aufgrund der Wohnungsknappheit in vielen Städten „leichtes Spiel“ haben. Hinzu kommt: Käufer oder Pächter der Wohnungen sind häufig jene Bestandshalter und Eigentümer:innen, die bereits als renditegetriebene Vermieter:innen bekannt sind. Dazu gehört beispielsweise die Mähren AG, die Altbaubestände in verschiedenen Szene-Kiezen besitzt und in früheren Jahren immer wieder als verdrängender Vermieter gegenüber Mieter:innen aufgetreten ist.

Co-Living-Konzepte mögen einst eine Antwort auf einen legitimen Bedarf an flexibleren und gemeinschaftlichen Wohnoptionen gewesen sein, doch die gegenwärtige Ausrichtung des Modells hat sich zu einem Geschäftszweig entwickelt, der die Wohnungsnot ausnutzt, bezahlbare Mietwohnungsbestände kaputt macht und die Preise in die Höhe treibt. Gemeinschaftliches Wohnen sollte kein Deckmantel für Mietwucher sein, sondern eine echte Alternative bieten, die auf den Grundsätzen von „Housing for all“ und Fairness basiert. Eine stärkere Regulierung von Mietpreisen, die Verbesserung des Mieter:innenschutzes und die Förderung wirklich gemeinwohlorientierter Ansätze in der Stadtentwicklung scheinen hier deutlich zielführender – sind aber leider eben meist nicht „simpel“.

Ein Bericht von Vera Colditz

08.05.2024