Neben den sechs städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind die Berliner Wohnungsgenossenschaften gefordert, bezahlbare Wohnungen neu zu errichten. Die kleineren Genossenschaften haben bisher keine Förderung erhalten und müssen ihre Neubauvorhaben vorsichtig kalkulieren. Trotzdem – oder gerade deswegen – sind die Neubaumieten bei den Genossenschaften im Schnitt günstiger als bei den städtischen Unternehmen. Den besonders angespannten Wohnungsmarkt der Innenstadt können sie aber kaum beeinflussen.

Foto: Nils Richter

Preiswertes Wohnen ist die ureigenste Aufgabe der Wohnungsbaugenossenschaften. Sie haben nicht das Ziel, maximale Rendite zu erwirtschaften. Die Mitglieder einer Genossenschaft genießen ein lebenslanges Wohnrecht und können die Geschäftsführung demokratisch mitbestimmen. Für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller sind deshalb die Wohnungsbaugenossenschaften „natürliche Partner für eine nachhaltige Wohnungspolitik“.

Heute wohnt jeder zehnte Berliner bei einer Genossenschaft. Es gibt knapp 100 Wohnungsgenossenschaften mit 186.000 Wohneinheiten. Bis 2020 sollen etwa 4000 hinzukommen. Während bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften der Neubau zwischen 2002 und 2012 völlig zum Erliegen kam, haben die Genossenschaften immerhin auf niedrigem Niveau investiert. Zwischen 2009 und 2014 machten ihre Neubauinvestitionen aber einen großen Sprung von rund 30 Millionen auf 130 Millionen Euro.

Foto: Nils Richter

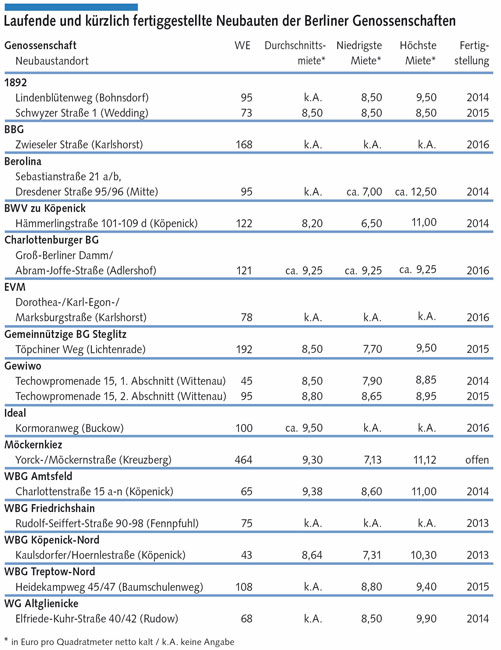

Aktuell bauen sie etwa ebenso viele Wohnungen wie die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Über 2200 Wohnungen wurden von ihnen seit 2013 fertiggestellt oder sind bis 2016 konkret geplant. 22 Genossenschaften bauen an 26 Standorten. Die Bandbreite reicht von kleinen Lückenschlüssen mit neun Wohnungen bis zu Wohnparks mit deutlich mehr als 100 Wohneinheiten. Die Vorhaben entstehen überwiegend auf eigenen Grundstücken und ergänzen den bisherigen Bestand. Auch ein so großes Projekt wie am Kormoranweg der Baugenossenschaft Ideal in Buckow ist eine Nachverdichtung der bestehenden Siedlung.

Alle Neubauten der Genossenschaften kommen ohne Förderung aus dem Wohnungsbaufonds des Senats aus. Dennoch sind die Mieten im Durchschnitt günstiger als bei den Städtischen. Der Grund dafür kann nicht sein, dass sie auf eigenen Flächen bauen und daher keine Kosten für den Grunderwerb anfallen – auch die meisten städtischen Neubauten entstehen auf unternehmenseigenem Boden oder auf Grundstücken, die ihnen vom Liegenschaftsfonds kostenlos übertragen werden. Und es ist auch nicht so, dass die Genossenschaften bei der Bauausführung sparen. Viele Projekte gehen über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung hinaus und sind zumindest teilweise seniorengerecht oder barrierearm ausgestattet.

Quersubventionierung über gesamten Wohnungsbestand

Foto: Nils Richter

Bei den einzelnen Objekten spreizen sie die Mieten meist weniger stark als die städtischen Unternehmen. Letztere nehmen in der Regel innerhalb der Neubauten eine Quersubventionierung vor, indem zum Beispiel die Dachgeschosse sehr teuer vermietet werden, um die Wohnungen in den unteren Stockwerken billiger anbieten zu können. Die Genossenschaften vergeben ihre neuen Wohnungen dagegen teilweise sogar zu einem Einheitspreis. So verlangt etwa die „1892“ in ihren Neubauten am Schillerpark im Wedding und in der Neuen Gartenstadt Falkenberg für alle Wohnungen grundsätzlich 8,50 Euro, lediglich die Reihenhäuser sind mit 9,50 Euro etwas teurer. Genossen, die länger als 10 beziehungsweise 20 Jahre bei der „1892“ wohnen, bekommen beim Umzug in die Neubauten bis zu 0,50 Euro pro Quadratmeter als „Treuebonus“ erlassen. Rein kaufmännisch betrachtet müssten die neuen Wohnungen zu einem höheren Preis vermietet werden. Um die Mieten in den Neubauten in einem bezahlbaren Rahmen zu halten, verteilen sie die Lasten auf ihren gesamten Bestand und betreiben so eine unternehmensinterne Quersubvention.

Foto: Nils Richter

Der Wohnungsmarkt ist besonders in der Innenstadt stark angespannt. Allerdings ist dort von den Genossenschaften wenig zu erwarten: Ihre Neubauten liegen fast alle außerhalb des S-Bahn-Rings. Genossenschaften sind traditionell eher am Stadtrand angesiedelt, einige ältere entstanden um 1900 sogar aus der großstadtfeindlichen Gartenstadt-Bewegung. Oft gingen sie aus lokalen Initiativen hervor und sind auch heute noch stark an ihren Ursprungsortsteil gebunden. Weil sie ihre eigenen Baulandreserven nutzen und auch kaum teurere innerstädtische Flächen kaufen können, bleibt ihr Wirken weitgehend auf die Außenbezirke beschränkt. Eine Ausnahme bildet das Bauprojekt „Myrica“ der Berolina in der Sebastianstraße. Die 1956 als AWG „Junge Garde“ gegründete Genossenschaft hat den größten Teil ihres Bestandes im Heinrich-Heine-Viertel in Mitte.

Foto: Nils Richter

Wenn die eigenen Baulandreserven zu Ende gehen, wird es für die Genossenschaften weitaus schwieriger. „Sie würden gern mehr bauen, mehr Grundstücke der Bodenspekulation entziehen, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen“, erklärt Angelika Noß vom Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften. Dazu bräuchten sie aber eine Chance bei der Vergabe landeseigener Grundstücke sowie eine wirksame und verlässliche Wohnungsbauförderung.

Jens Sethmann

10.07.2019