Als das Corbusierhaus gebaut wurde, war es ein Versprechen auf die Zukunft des Wohnens. Nach den Plänen des Architekten Le Corbusier sollte das Gebäude nicht nur Wohnraum für 1200 Menschen bieten, sondern eine eigenständige kleine Stadt sein. Auch wenn der ursprüngliche Entwurf kräftig zurechtgestutzt wurde, beeindruckt das Haus in der Flatowallee 16 mit seinen 530 Wohnungen auf 17 Etagen auch heute noch durch seine massive Größe.

Foto: Sabine Mittermeier

Das Corbusierhaus war ein Teil der Internationalen Bauausstellung Interbau von 1957. Mit ihr wollte der West-Berliner Senat als Antwort auf die Ost-Berliner Stalinallee die Überlegenheit des modernen westlichen Wohnungsbaus demonstrieren. Dazu wurden renommierte Architekten aus aller Welt eingeladen, darunter Walter Gropius, Alvar Aalto, Oscar Niemeyer und Pierre Vago. Der Star-Architekt Le Corbusier sollte nicht fehlen. Er sagte unter der Bedingung zu, eine Neuauflage seiner 1952 in Marseille gebauten „Cité Radieuse“ (strahlende Stadt) bauen zu dürfen. Doch ein solches Gebäude war für das Ausstellungsgelände im Hansaviertel schlicht zu groß. Der Senat stellte Corbusier deshalb das landeseigene „Heilsberger Dreieck“, ein Forstgrundstück ganz in der Nähe des Olympiastadions, als Bauplatz zur Verfügung.

Foto: Willy Pragher/Wikimedia Commons

In der Villengegend regte sich sofort Widerstand. Die Nachbarn wehrten sich dagegen, dass „das Sonnenlicht vermauert“ wird. „Das Hochhaus muss woanders hin! Hier stört es unsern Schönheitssinn“, hieß es auf einem Transparent. In Zeitungskommentaren wurde Le Corbusier als „Architektenkönig und Menschenfeind“ oder als „Teufel mit der dicken Brille“ bezeichnet.

Die Villennachbarn protestierten

Die Proteste der Nachbarn beirrten weder den Senat noch den Baumeister. Der schweizerisch-französische Architekt Le Corbusier (eigentlich Charles Jeanneret, 1887-1965) war einer der einflussreichsten Vertreter der modernen Architektur und Stadtplanung. Mit seinen ungebauten radikal-utopischen Stadtentwürfen hätte er ganze Altstädte ausradiert – Rücksichtnahme auf Nachbarn war ihm völlig fremd. Doch mit der Hartnäckigkeit der Berliner Baubürokratie hatte Le Corbusier nicht gerechnet. Eigentlich sollten die Wohnräume nach seinem ausgefeilten Maßsystem „Modulor“ nur 2,26 Meter hoch sein. Die Bauverwaltung bestand aber darauf, dass die Mindesthöhe von 2,50 Meter gemäß Berliner Bauordnung eingehalten wird. Le Corbusier musste sich zähneknirschend beugen. Um die Proportionen zu wahren, verbreiterte er auch die Wohnungen von 3,66 Meter auf 4,06 Meter. So wurde das Gebäude 57 Meter hoch und 135 Meter lang. Außerdem musste er auf Verlangen des Senats mehr kleine Wohnungen im Haus unterbringen. Ihre Zahl stieg von 330 auf 530 – alles geförderte Sozialwohnungen. Aus Kostengründen wurde auch darauf verzichtet, auf dem Dach einen Kindergarten und Sporteinrichtungen zu bauen. Zudem wurde das im siebten Stockwerk geplante Gemeinschaftsgeschoss mit einer Ladenstraße gestrichen. Verwirklicht wurden nur eine Waschküche, ein Selbstbedienungsladen und ein Postamt im Erdgeschoss.

Der Architekt haderte mit der Bauausführung

Foto: Sabine Mittermeier

Nach der Fertigstellung im Jahr 1958 – ein Jahr nach der Interbau – kommentierte Le Corbusier mit kaum verhohlener Verbitterung: „Die Pläne für die Wohneinheit am Heilsberger Dreieck habe ich mit Leidenschaft und Ernst äußerst sorgfältig und harmonisch erarbeitet, und ich kann behaupten, dass heute ein architektonisches Kunstwerk auf dem olympischen Hügel Berlins stünde, wenn meine Pläne in ihrem ganzen Umfang hätten realisiert werden können.“ Nach den Änderungen gleiche das Haus einem „Gestell für Flaschen“, so der Architekt.

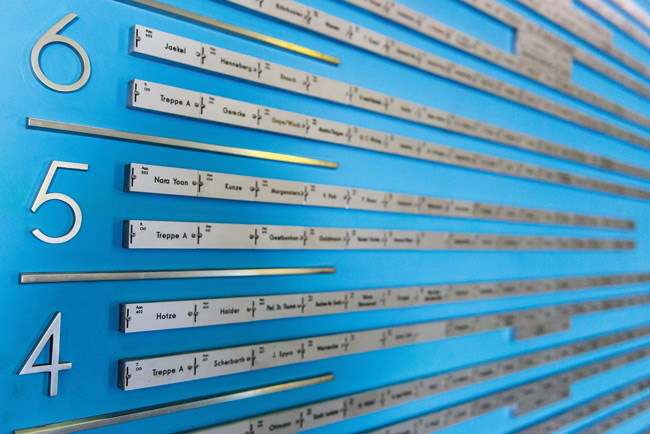

Etwas Besonderes ist die Erschließung der Wohnungen. In neun Etagen gibt es sogenannte Innenstraßen: Korridore, die sich über 130 Meter mittig durch die ganze Länge des Hauses ziehen. Auf beiden Seiten erstreckt sich eine gleichmäßige, endlos wirkende Reihe von nummerierten Wohnungstüren. Die meisten Wohnungen sind zweigeschossige Maisonette-Typen. Mal führt eine Innentreppe von der Eingangsebene nach oben, mal nach unten. Größere Wohnungen sind „durchgesteckt“, das heißt, sie haben zu beiden Seiten Fenster. Das ist möglich, weil sich nicht auf jeder Ebene ein Korridor befindet. Die Wohnungen schieben sich über oder unter dem Erschließungsflur hindurch und sind ineinander verschachtelt. „Die Wohnzellen stecken in dem Skelett wie Schubladen in einer Kommode“, beschrieb ein Kritiker das Erschließungsprinzip.

Foto: Sabine Mittermeier

Die Maisonette-Wohnungen haben zweigeschossige Loggien. Die Rück- und Seitenwände der Loggien sind in kräftigen Farben gestrichen. Das lockert die wuchtige Fassade entscheidend auf. Der volkstümlich gewordene Name „Wohnmaschine“ geht auf einen Ausspruch Le Corbusiers zurück: „Ein Haus ist eine Maschine zum Wohnen.“

Die Kritiker empörten sich

Foto: Sabine Mittermeier

Nach der Fertigstellung hagelte es scharfe Kritik. „Mit seinem Gebäude verrät Le Corbusier die menschlichen Belange um eines monumentalen, ästhetischen Effektes willen“, schrieb der US-amerikanische Architekturkritiker Lewis Mumford. „Das Ergebnis ist egozentrische Extravaganz, imposant wie eine ägyptische Pyramide, die einer Leiche Unsterblichkeit verleihen sollte, und – menschlich gesprochen – genauso trostlos.“ Auf der Tagung „Die Interbau wird diskutiert“ im September 1958 bezeichnete Ilse Balg, Vorsitzende des Ausschusses für Bau- und Wohnungswesen der Arbeitsgemeinschaft Berliner Frauenverbände, die ungewöhnlichen Wohnungsgrundrisse als „Rückkehr zu den alten Hinterhausbauten“. Die „strahlende Stadt“ war für sie „Berlins dunkler Punkt“.

Die hohen Baukosten wurden hingegen kaum als Problem gesehen. Rund 16 Millionen DM wurden auf dem Heilsberger Dreieck verbaut. Die Kosten pro Quadratmeter Wohnfläche lagen zwar um 55 Prozent über dem damals gültigen Normalsatz für Sozialwohnungen, die meisten anderen Interbau-Hochhäuser waren aber noch teurer.

Foto: Sabine Mittermeier

Aller Kritik zum Trotz war die Nachfrage nach den Wohnungen so groß, dass man sieben solcher Wohnmaschinen hätte bauen können. Die Miete war anfangs auf 1,65 DM pro Quadratmeter begrenzt. Wer einziehen wollte, brauchte einen Wohnberechtigungsschein. Es zogen verhältnismäßig viele Familien ein. Obwohl nur 90 Wohnungen mehr als zwei Zimmer hatten, waren unter den Erstbewohnern 151 Kinder und Jugendliche. Dass später auch ein amtierendes Senatsmitglied – die langjährige Familiensenatorin Ilse Reichel – im Corbusierhaus zur Miete gewohnt hat, spricht für die soziale Mischung im Haus, zeigt aber auch, dass man es hier mit der Belegungsbindung des Sozialen Wohnungsbaus nicht so genau nahm.

Der Makler witterte das große Geschäft

Einen entscheidenden Einschnitt gab es im März 1979: Die Gebäudeeigentümerin Heilsberger Dreieck AG verkaufte das Haus für knapp 26 Millionen DM an den Immobilienhändler Willi Bendzko, der es in Eigentumswohnungen aufteilte und verkaufte. „Es war das erste Mal, dass in Berlin Sozialwohnungen im großen Stil in Eigentum umgewandelt wurden“, erinnert sich Volker Hegemann, damals Rechtsberater des Berliner Mietervereins. Zunächst bot Bendzko die Wohnungen nur den Mietern zu Preisen zwischen 1600 und 1800 DM pro Quadratmeter an. Später verkaufte er leerstehende Wohnungen auch an Kapitalanleger für bis zu 2600 DM pro Quadratmeter. „Mit wenig Eigenkapital Vermögen bilden“, lautete das Versprechen des schillernden Maklers. Das Angebot hatte aber Tücken, denn es waren allerhand Mängel aufgelaufen: Die Entlüftungsanlagen und die Fenster waren reparaturbedürftig, und die Fassade zeigte Korrosionsschäden. „Es drängt sich der Eindruck auf, als ob hier mögliche Erwerber die Katze im Sack kaufen sollten“, sagte der damalige Bausenator Harry Ristock im Jahr 1980.

Der Mieteranwalt meldete Erfolg

Foto: Sabine Mittermeier

Bendzko konnte die Wohnungen denn auch nicht so schnell vermarkten wie erhofft. Nach vier Jahren waren rund 180 Wohnungen verkauft. Weil er viele Wohnungen für den Verkauf leerstehen ließ, musste Bendzko 1984 ein Bußgeld in Höhe von 89.000 DM zahlen. Um die hinderlichen Sozialbindungen loszuwerden, hatte Bendzko mit seiner Hausverwaltung Präzisa 1987 sogar einige Wohnungen an seine Kinder und andere Strohmänner verkauft, die dort pro forma kurz einzogen, dann aber die Wohnungen zur doppelten Miete weitervermieteten. 15 bis 20 Wohnungen wollte Bendzko so aus der Preisbindung herausmogeln. „Der hat mit allen Tricks gearbeitet“, sagt Volker Hegemann, der damals zusammen mit Otto Eigen, dem Mietersprecher des Corbusierhauses, Bendzko „gejagt“ hat. Mit Erfolg: „Wir haben erreicht, dass die Mieten wieder auf die Sozialmiete gesenkt werden mussten und dass Bendzko die überzahlten Mieten zurückzahlen musste“, so Hegemann. Eine aussichtsreiche Strafanzeige gegen Bendzko wegen Betrugs wurde nach dem Auswechseln der damit befassten Staatsanwältin jedoch eingestellt.

Foto: Sabine Mittermeier

Seit 1996 steht das Corbusierhaus unter Denkmalschutz. In den folgenden Jahren bekamen das Foyer und die Flure ihre ursprüngliche Farbigkeit zurück. Die Wohnungseigentümergemeinschaft stellte zusammen mit dem Landesdenkmalamt im Jahr 2007 einen Denkmalpflegeplan auf, der festlegt, welcher Zustand bei künftigen Sanierungen zu erhalten ist. Darin ist auch die heiß umstrittene Frage der Markisen geregelt: Markisen sind erlaubt – um aber das Farbenspiel der Fassade nicht zu stören, nur in der Farbe grau.

Jens Sethmann

Buchtipp:

Bärbel Högner: Typ Berlin. Das Corbusierhaus in Charlottenburg, JOVIS Verlag 2008, nur noch antiquarisch erhältlich.

Bärbel Högner: Typ Berlin. Das Corbusierhaus in Charlottenburg, JOVIS Verlag 2008, nur noch antiquarisch erhältlich.

Bärbel Högner zog 2007 zu Recherche-Zwecken ins Corbusierhaus und hat zahlreiche Bewohner in ihrem Alltag fotografiert. Die Fotografin und Ethnologin war so begeistert von dem Haus, dass sie jetzt dort wohnt.

„Hier kann ich alt werden“

Foto: Sabine Mittermeier

Am 8.8.1958 ist Evamarie K. mit ihrem Ehemann in die Flatowallee 16 gezogen, die damals übrigens noch Reichssportallee hieß. „Wir hatten uns die Hacken wundgelaufen nach einer Wohnung, bis uns ein Bekannter den Tipp gab, es doch mal im Corbusierhaus zu probieren“, erinnert sich die alte Dame. Obwohl ihr das aussichtslos erschien – in den Zeitungen stand überall, dass es bereits lange Wartelisten gab –, rief sie im Vermietungsbüro an. „Ich wurde dann alles Mögliche gefragt, und offenbar passten wir ins Profil.“ Es seien noch zwei Wohnungen frei, hieß es, aber sie müssten schnell sein. Um die Wohnung zu besichtigen, die damals noch nicht fertiggestellt war, musste man auf ein Podest klettern. Auch drumherum war damals alles noch Wüste. Evamarie K.s erster Eindruck von der Wohnung: Das ist doch keine Diele, das ist ein Windfang! Noch heute findet sie die Eingangsdiele viel zu klein. Aber das war’s dann auch schon mit den Nachteilen. Die steile Treppe ihrer Dreizimmer-Maisonettewohnung läuft die 91-Jährige zwar nicht mehr so flink wie früher, aber noch braucht sie keinerlei Gehhilfe. „Wenn es gar nicht mehr geht, würde ich mir halt einen Treppenlift einbauen, das haben andere im Haus auch gemacht. „Hier könnte ich alt werden“, hat sie damals zu ihrem Mann gesagt. Mittlerweile ist sie nicht nur eine der letzten aus dem Erstbezug, sondern als eine von wenigen auch Mieterin geblieben.

Zwar hat sie manchmal Angst, dass ihre Eigentümerin sie wegen Eigenbedarfs kündigen könnte. Auch die ständig steigende Miete bereitet ihr Sorgen. Rund 1000 Euro zahlt sie. Die letzte Mieterhöhung konnte sie mit Hilfe des Berliner Mietervereins zumindest halbieren. Als sie vor einiger Zeit eine Betriebskostennachforderung in Höhe von 1300 Euro bekam, half ihr eine Nachbarin. Am Ende bekam sie sogar 125 Euro zurück. Zwar sei der nachbarschaftliche Zusammenhalt bei Weitem nicht mehr so groß wie in der Anfangszeit, erzählt Evamarie K. Viele, mit denen sie engen Kontakt hatte, sind inzwischen verstorben oder weggezogen. Aber immer noch hilft man sich gegenseitig. So ruft eine Nachbarin einmal am Tag bei der alleinstehenden 91-Jährigen an, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. „Ich möchte nicht weg von hier“, sagt sie mit Nachdruck.

„Die klaren Linien haben uns angesprochen“

Foto: Sabine Mittermeier

Vom Münchner Einfamilienhaus mit Garten in die „Wohnmaschine“ am Olympiastadion – Erika und Wolfgang Matthies haben diese Entscheidung nie bereut. Nach 27 Jahren in München war ihnen die Stadt „zu perfekt und glatt“. Das Corbusierhaus war ihnen von vielen Besuchen bestens bekannt. Für ihren Sohn hatten sie dort eine kleine Wohnung für seine Studienzeit gekauft. Trotzdem schauten sie sich zuerst woanders nach einem neuen Zuhause um. Doch schon bald stellte Erika Matthies fest, dass sie auf Altbau mit hohen Decken und Stuck gut verzichten kann. Sie wollte keine Wohnung, die von Bäumen verschattet wird, und sie hasst schmale Bäder. „Im Alter braucht man Licht“, findet auch ihr 81-jähriger Mann. Und so kauften sie im Jahre 2005 die 108 Quadratmeter große Maisonettewohnung in der begehrten 8. Straße. „Das Moderne und die klaren Linien haben uns von Anfang an angesprochen.“ Wie die meisten Eigentümer entkernten sie die Wohnung völlig, entfernten Türen und Wände, so dass die Wohnung jetzt großzügig und offen ist. „Das ist doch das Moderne, dass der Grundriss so frei ist und jeder seine Wohnung individuell gestalten kann“, finden sie.

Foto: Sabine Mittermeier

Obwohl beide früher nie groß an Architektur interessiert waren, haben sie mittlerweile fast alle Häuser von Corbusier besichtigt: „Wir haben eine neue Welt für uns entdeckt.“ Beide schätzen die gute Hausgemeinschaft. Man grüßt sich freundlich im Fahrstuhl, und einmal im Jahr wird in der Straße zusammen Nikolaus gefeiert. Seit ihre Waschmaschine vor ein paar Jahren kaputt gegangen ist, wäscht sie im Waschhaus, wo man eigentlich immer nette Leute zum Plaudern trifft. Es sei im Grunde ein großes Dorf, nur eben in die Höhe gebaut, sagt Erika Matthies „Das Haus ist sehr sozial – wenn man’s will. Man kann aber auch seine Ruhe haben.“ Ein junger Mann, an den sie die ehemalige Wohnung ihres Sohnes vermietet haben, hat dagegen bereits nach vier Wochen wieder gekündigt. Es war ihm zu ruhig. Kein Zweifel: Wer Trubel und Partyleben sucht, ist am Olympiastadion an der falschen Adresse.

„In 60 Jahren habe ich nicht zwei Mal den gleichen Sonnenuntergang gesehen“

Wenn Architekturstudenten oder andere Besuchergruppen durchs Haus geführt werden, klingeln sie fast immer auch bei Sabine Schulte-Schäfer. Die 88-Jährige Künstlerin ist nicht nur eine der wenigen Urgesteine aus dem Erstbezug, ihre Wohnung ist auch weitgehend im Originalzustand. Die kleine Küche mit Durchreiche fand sie von Anfang an praktisch, weil sie dann beim Kochen die Kinder im Blick hatte. Selbst dem fehlenden Stauraum – es gibt weder Keller noch Abstellkammer – kann sie etwas Positives abgewinnen: „Man muss sich eben von Dingen trennen können.“ Auch nach 60 Jahren genießt sie es, im oberen Bereich ihrer Maisonettewohnung zu stehen und gleichzeitig nach Osten und nach Westen zu blicken. Und die beiden Balkone, wo alles wie verrückt wächst und sich Schwalben eingenistet haben, seien ein Traum. Sie schwärmt vom Sonnenuntergang und den Wolkenformationen, die jeden Tag anders sind. In einem dunklen Hinterhaus mit Blick auf Mauern könnte sie nie leben: „Es macht was mit dem Menschen, wenn er eine freie Sicht hat, es befreit den Geist.“

Foto: Sabine Mittermeier

In der 8. und 9. Straße hätten sehr interessante Leute gelebt: Schauspieler, Musiker und Künstler: „Es war ein toller kultureller Austausch und viel lebendiger als heute.“ Mit vielen Nachbarn waren sie und ihr Mann eng befreundet, man hat zusammen musiziert und Feste gefeiert. Der Umschwung kam mit der Umwandlung in Eigentumswohnungen. „Es kamen gut situierte Leute mit Geld, jeder Haushalt hatte ein oder zwei Autos und ist zum Einkaufen in die Stadt gefahren“, erzählt die 88-Jährige. Daher habe sich der Supermarkt im Erdgeschoss nicht mehr halten können. Viele der neuen Bewohner seien beruflich so eingespannt, dass sie kaum nachbarschaftliche Kontakte pflegen.

Foto: Sabine Mittermeier

Dass sie Mieterin geblieben ist, hat die Malerin nie bereut. „Ich komme aus Ostpreußen und habe auf der Flucht alles verloren.“ Sich nicht an Besitz zu binden, ist ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Lieber haben sie und ihr Mann das Geld für Reisen ausgegeben. Südamerika, Nepal und immer wieder China. Heute lebt sie allein und selbstständig in der Dreizimmerwohnung und weiß nur eins. „Ich möchte nie von hier wegziehen.“

„Das Haus strahlt“

Foto: Sabine Mittermeier

Wenn Uwe Valentin vom Corbusierhaus spricht, gerät er ins Schwärmen. „Wenn man von der S-Bahn kommt und das Haus in der Abendsonne liegt, strahlt es durch die Bäume hindurch.“ Sein Vater dagegen schimpft bei jedem Besuch über die langen, knastähnlichen Flure, die hier Straßen heißen. Er wohnt mit einer Unterbrechung seit gut 20 Jahren im Haus. Das Licht und die Ruhe sind für Valentin die größten Pluspunkte seiner Wohnung. Oft sitzt er abends auf seinem Balkon und sieht die Flugzeuge und Vögel vorbeifliegen.

Die Bewohnerschaft sei gut-bürgerlich, überwiegend deutsch und Familien gebe es nur noch wenige. Etwa 20 bis 25 Kinder leben im Haus, schätzt Uwe Valentin. Meist wohnen Singles oder Pärchen in den großen Wohnungen. Die kleinen Wohnungen dagegen sind oft an Studenten vermietet.

Aber ist es nicht bedrückend, in so einem Riesenkoloss zu wohnen? „Überhaupt nicht“, findet Mieterin Elvira Münster, die sich ebenso wie Uwe Valentin im Förderverein Corbusierhaus e.V. engagiert: „Wenn ich meinen Sohn im Friedrichshainer Altbau besuche, ist dort ein ständiges Kommen und Gehen, hier trifft man dagegen nur wenige Leute im Treppenhaus.“ Das liegt allerdings auch daran, dass fast ein Drittel der Wohnungen leer stehen beziehungsweise von den Eigentümern nur für gelegentliche Berlin-Besuche genutzt werden. Während der Fußball-WM 2006 uferte die tageweise Vermietung an Touristen aus. Mittlerweile hat die Wohnungseigentümergemeinschaft die Vermietung an Feriengäste untersagt.

450.000 Euro muss man inzwischen für eine Maisonettewohnung hinblättern. „Die Leute ziehen in der Regel ganz bewusst hierher, die meisten haben ein architektonisches Interesse“, sagt Uwe Valentin. Der Förderverein will nicht nur das bauliche Erbe würdigen, indem er beispielsweise Besuchergruppen durchs Haus führt. Regelmäßig werden Filmabende angeboten, Ausstellungen organisiert oder zusammen Feste gefeiert. „Wir wollen gemeinsam unseren Horizont erweitern, das war Corbusiers Vision“, erklärt Elvira Münster.

„Ich schaue über die Stadt“

Foto: Sabine Mittermeier

Mechthild Feder hat 1979 eine Wohnung im Corbusierhaus gekauft – nicht aus Interesse am Haus, sondern als reine Kapitalanlage. „Ich hätte nie gedacht, dass ich hier einmal einziehen werde.“ Doch nach dem frühen Tod ihres Mannes verkaufte sie ihr Einfamilienhaus und entschloss sich im Jahre 1998, hierher zu ziehen. Die Mieterin der Wohnung war kurz zuvor verstorben. Mittlerweile hat sie die Vorzüge des Hauses schätzen gelernt. Sie mag den weiten Blick, die großen Fenster, die mit ihrer besonderen Rahmung fast wie ein Bild wirken, und natürlich schwärmt auch sie von den beiden Balkonen – einen nach Osten zum Frühstücken und einen mit Abendsonne: „Auch nach 20 Jahren stehe ich noch ganz oft mit dem Fernglas auf dem Balkon und schaue über die Stadt.“

Foto: Sabine Mittermeier

„Es gibt hier eine große Anzahl von Menschen, mit denen man befreundet sein kann, und es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht ein nettes Gespräch mit jemandem habe.“ Mittlerweile gehört Mechthild Feder zu den überzeugten „Corbusianern“, und vor zwei Jahren ist sie nach Marseille gefahren, um endlich mal das Original zu sehen. „Ich finde unser Haus gar nicht klotzig, es sieht eher aus wie ein Ozeandampfer“, sagt sie.

Bewohnerportraits: Birgit Leiß

10.04.2023