Im Juli 1872 brach sich in Berlin der große Unmut über die katastrophalen Wohnverhältnisse Bahn. Die Zwangsräumung einer Wohnung in der Blumenstraße hatte in der Nachbarschaft spontane Proteste hervorgerufen. Gleichzeitig regte sich Widerstand gegen den angeordneten Abbruch von Barackensiedlungen vor den Toren der Stadt. Die folgenden Straßenschlachten konnten Polizei und Militär erst nach drei Tagen gewaltsam beenden. Beteiligte wurden anschließend zu drakonischen Strafen verurteilt. Die Blumenstraßenkrawalle, die sich nun zum 150sten Mal jähren, waren der erste Mieterprotest, der im neu gegründeten Kaiserreich für Aufsehen sorgte. Doch bis der Staat begriff, dass er etwas zur Lösung der Wohnungsnot tun musste, vergingen noch Jahrzehnte.

Illustration: Hermann Lüders

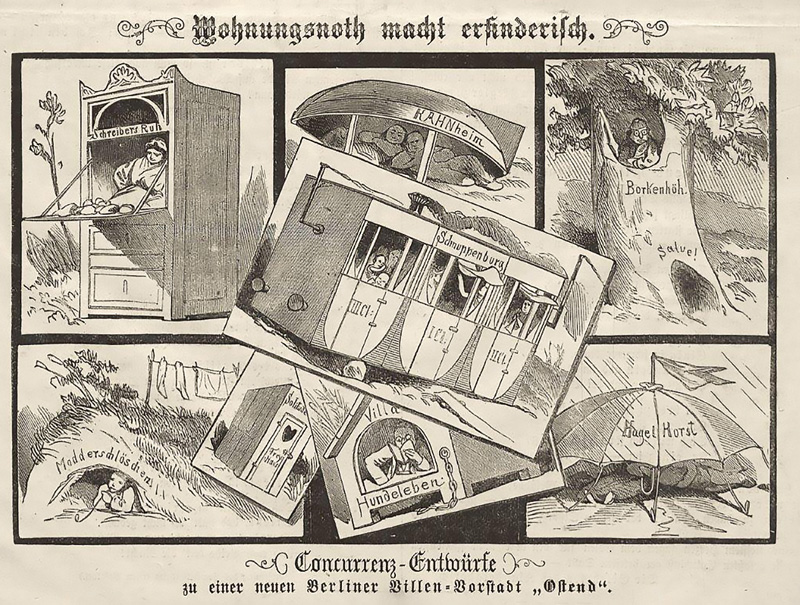

Im Jahr 1871 ging der deutsch-französische Krieg zu Ende und das Deutsche Reich wurde gegründet. Die neue Reichshauptstadt Berlin und ihre noch nicht eingemeindeten Nachbarstädte boomten, denn die wachsende Industrie zog viele Arbeitssuchende vor allem aus den östlichen Landesteilen an. Der Wohnungsbau hielt mit dem Zuzug nicht Schritt. Die Wohnungsstatistik von 1871 weist aus, dass von 824.000 Einwohnern 162.000 in „übervölkerten“ Kleinwohnungen lebten. 45.000 Berliner Familien waren gezwungen, „Schlafstellen“ unterzuvermieten. Es gab 60.574 „Schlafburschen“ und 18.124 „Schlafmädchen“, meist zugezogene alleinstehende Arbeiterinnen und Arbeiter, die keine eigene Wohnung fanden. 10.600 waren ganz ohne Obdach. Sie wurden ins städtische Arbeitshaus oder in die Asyle eingewiesen, suchten Schutz in Schuppen und Ställen, in abgestellten Eisenbahnwaggons, unter umgedrehten Booten oder kampierten auf den Straßen der Stadt.

Foto: Landesarchiv Berlin

Besonders an den traditionellen „Ziehtagen“ – üblicherweise zog man am 1. April und am 1. Oktober um – trat das Wohnungsproblem zutage. „Ein so starker Umzug, wie er am 1. April 1871 stattgefunden hat, ist selbst für Berlin unerhört zu nennen“, hieß es im Städtischen Jahrbuch für Volkswirtschaft und Statistik. Die Vermieter nutzten jeden Ziehtag zu kräftigen Mietaufschlägen.

Proteste dagegen gab es schon 1871. In einem Polizeibericht vom 4. August über Ausschreitungen in der Brunnenstraße hieß es: „Zu verkennen ist indessen nicht, daß die in allen Stadttheilen gegen die Hauswirthe wegen ihres willkührlichen Schaltens und insbesondere wegen des fortwährenden Steigerns des Miethzinses herrschende Erbitterung in den eng und von meist unbemittelten Leuten bewohnten Stadttheilen, zu welchem die Brunnenstraße gehört, einen einigermaßen bedenklichen Grad erreicht hat.“ Es waren aber nicht nur die Ärmsten der Armen betroffen. Nachdem sich auch Bürger und Handwerker beklagten, setzte Innenminister Friedrich zu Eulenburg eine Kommission ein, die nach einer „sorgfältigen Untersuchung“ jedoch zu dem Schluss kam, dass „eine Wohnungsnot im eigentlichen Sinne des Wortes“ nicht bestehe.

Foto: Christian Muhrbeck

Beim April-Ziehtag 1872 hatten in Berlin 223 Familien auch nach sechs Tagen noch kein Dach über dem Kopf. 24 Familien kampierten in der Pappelallee, 13 weitere auf dem Exerzierplatz an der Schönhauser Allee, andere harrten mit ihrem Hausrat im Friedrichshain, in der Hasenheide und im Tiergarten aus. In der Mohrenstraße besetzten Obdachlose ein abrissreifes Haus, am Zionskirchplatz quartierten sich Familien in einen Rohbau ein. In Charlottenburg verlebten rund 100 Familien die Ostertage unter freiem Himmel.

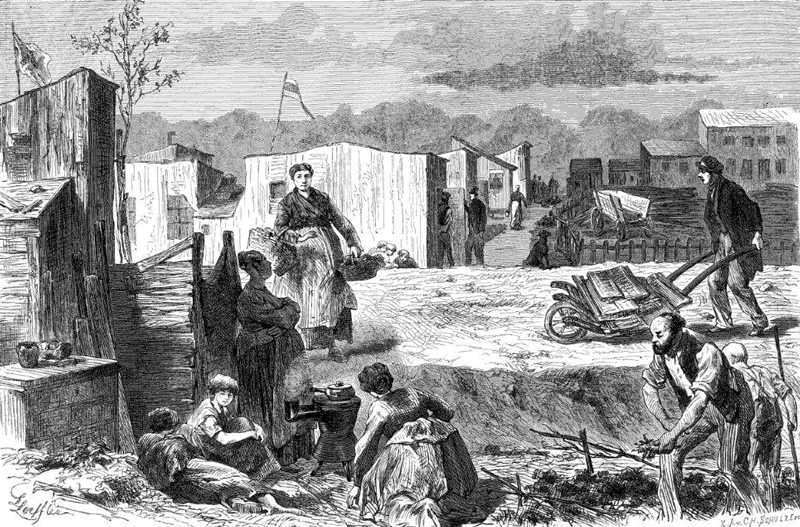

Preußische Fahnen über den Hütten

Vor den Toren der Stadt schritten Wohnungslose zur Eigeninitiative, wie die sozialdemokratische Zeitung „Der Volksstaat“ berichtet: „Auf freiem Felde, zwischen dem Cottbuserthor und der Hasenhaide, erheben sich mitten im Kartoffel- und Ackerland eine große Zahl ärmlicher, dürftig zusammengeschlagener Bretterbuden, durch deren Dach der Regen und durch deren fingerbreite Spalten in den Wänden der Wind pfeift. Und diese ärmlichen, erbärmlichen Buden, direkt auf der feuchten Erde aufgepflanzt, dienen einer großen Zahl von Einwohnern der kaiserlichen Residenz als Wohnstätten.“

Foto: Wikipedia

Vor dem Kottbusser Tor standen rund 80 solcher Baracken, die ihre Bewohner aus Abrissmaterial und Fundholz selbst errichtet hatten. Weitere Siedlungen gab es vor dem Frankfurter Tor und dem Landsberger Tor. Viele Bewohner hissten preußische Fahnen, um zu zeigen, dass sie keineswegs staatsfeindlich gesinnt waren. Dennoch wurde im Juli 1872 die Räumung der Barackenlager zum 1. Oktober angeordnet. Neue Hütten sollten ohne Rücksicht auf die Bewohner sofort abgerissen werden.

Die Wohnungsnot war so groß, dass man schon seit Längerem Unruhen erwartet hatte. „Augenblicklich ist in Berlin aber durch den geradezu grenzenlos steigenden Nothstand und den Uebermut der Hausbesitzer solcher Zündstoff angesammelt, daß jeder Funke zur Flamme auflodern muß“, schrieb die Zeitung „Neuer Social-Demokrat“ im Juli 1872.

Dieser Funke war die Exmittierung des Tischlers Hartstock aus seiner Wohnung in der Blumenstraße 51 c am Donnerstag, den 25. Juli 1872. Der Mieter hatte einen auf drei Jahre geschlossenen Mietvertrag, der noch bis zum 1. Oktober laufen sollte. Er hatte seine Miete immer pünktlich gezahlt. Doch weil der Vermieter die Wohnung zu einem höheren Preis vermieten konnte, hatte er plötzlich an Hartstocks lange geduldetem Untermieter Anstoß genommen und die Räumung betrieben.

Der Kaiser fürchtet eine neue Revolution

Als Hartstocks Möbel auf die Straße geschafft wurden, sammelte sich vor dem Haus an der Ecke Krautstraße eine Menschenmenge, aus der heraus einige Fensterscheiben eingeworfen und die herannahenden Polizisten bedroht wurden. Um 9 Uhr abends begannen Schutzleute zu Pferd und zu Fuß, den auf 2000 Menschen angewachsenen Auflauf abzudrängen. Die bis in die Große Frankfurter und Straußberger Straße verfolgten Aufrührer bewarfen nun die berittenen Polizisten. Einige Protestierende wurden verhaftet. Erst gegen 3 Uhr nachts zerstreute sich die Menschenmenge.

Illustration: Urheber unbekannt

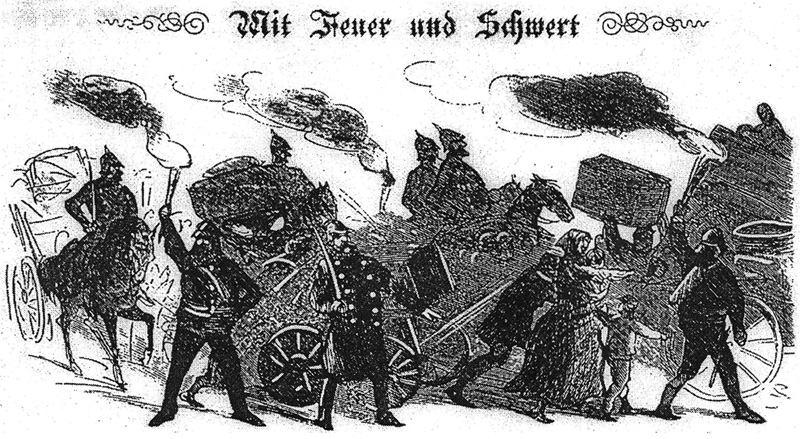

Am nächsten Tag blieb es zunächst ruhig. Doch dann verbreitete sich die Nachricht, dass am Morgen mit dem Abreißen des Barackenlagers vor dem Frankfurter Tor begonnen worden war. „Gestern früh wurden, der vor acht Tagen erfolgten Androhung gemäß, sechs dem polizeilichen Verbote zuwider beim Friedrichshain errichtete Baracken durch die Feuerwehr unter polizeilicher Bedeckung niedergelegt und die Insassen dem Asyl für Obdachlose zugewiesen“, meldete die Neue Preußische Zeitung. Das brachte die Nachbarschaft erneut in Aufruhr. Von der Blumenstraße, Ecke Krautstraße ausgehend warfen die Leute in der Großen Frankfurter Straße und ihren Querstraßen die Gaslaternen ein und bauten aus Rinnsteinbohlen und Pflastersteinen Barrikaden. Die mit mehreren hundert Mann anrückende Polizei wurde aus vielen Häusern mit Steinen und Flaschen bombardiert. Die Schutzleute stürmten die Straßenbarrikaden und einige dieser Häuser. Wieder dauerten die Unruhen bis 3 Uhr nachts an.

Illustration: Urheber unbekannt

Der Aufruhr beschäftigte nun sogar den Kaiser. „Wir dürfen diese Excesse nicht wie 1847 en bagattèlle behandeln, wodurch 1848 möglich wurde“, ordnete Wilhelm I. an. Er befürchtete offenbar, dass die Ausschreitungen wie im März 1848 zu einer Revolution anwachsen könnten. Schon bei deren Niederschlagung hatte der damalige Thronfolger Wilhelm hart durchgegriffen.

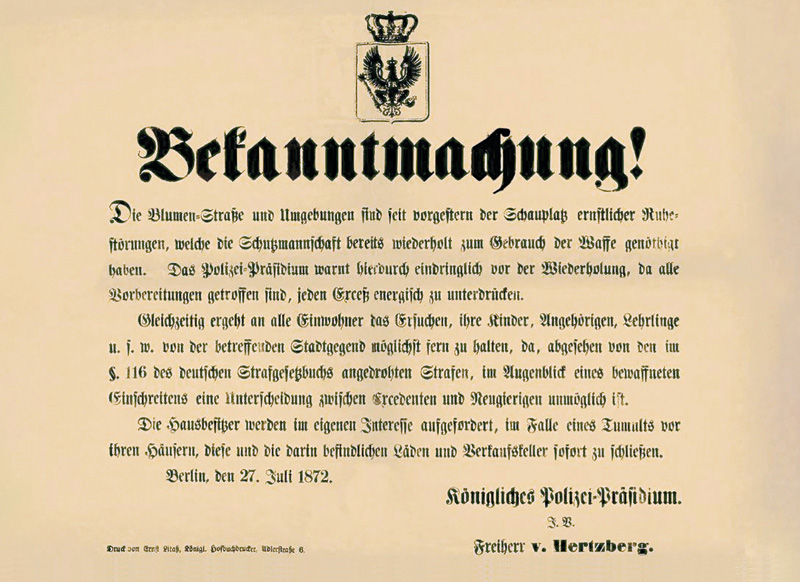

Am Sonnabend, den 27. Juli fand sich an allen Anschlagsäulen eine Bekanntmachung des Polizeipräsidiums, die im Falle weiterer Ausschreitungen den rücksichtslosen Waffengebrauch ankündigte. Schon am Vortag waren Unbeteiligte, darunter Kinder und Greise, durch polizeiliche Säbelhiebe verletzt worden.

Tumulte auch in anderen Stadtteilen

Die Polizei zeigte diesmal mit 400 Schutzleuten zu Fuß und 200 zu Pferde massivere Präsenz. Zudem hielten sich ab 6 Uhr abends zwei Garde-Grenadier-Bataillone und zwei Garde-Dragoner-Schwadronen mit Schusswaffen bereit. Aber auch am dritten Tag wuchs die Revolte noch einmal auf 4000 bis 5000 Menschen an. Die Ausschreitungen ergriffen das ganze Viertel. „Es begann ein förmlicher Guerillakrieg“, berichtete der Neue Social-Demokrat. „Bald hier, bald dort flogen aus irgendeinem Fenster einer dritten Etage oder einer Mansarde Steine unter die Schutzleute, worauf das betreffende Haus sofort gestürmt wurde.“ Im Grünen Weg (heute Singerstraße) und am Küstriner Platz (heute Franz-Mehring-Platz) wurden wieder Barrikaden errichtet. Die aufgebrachte Menge überfiel das Lokal der Revierpolizei in der Langen Straße und verletzte dort einen Wachtmeister schwer. Die Unruhen griffen auch auf andere Stadtteile über. So verwüsteten über 1000 Leute das Haus Weinstraße 32, dessen Verwalter ein Schutzmann war. In der Skalitzer Straße 12 kam es zu ähnlichen Szenen – hier war zuvor ein Mieter exmittiert worden. Mit Hilfe des Militärs konnte die Polizei den Aufstand schließlich in der Nacht unterdrücken. In den dreitägigen Tumulten wurden 102 Polizisten durch Steinwürfe verletzt. 159 Demonstranten ließen sich nach Säbelhieben verbinden. 85 wurden verhaftet.

Illustration: Wikipedia

In einem Massenprozess wurden im Februar des folgenden Jahres 30 Männer und sieben Jugendliche angeklagt. Staatsanwalt Oppert wollte alle Angeklagten wegen Verbrechen gegen die öffentliche Ordnung verurteilt sehen, denn wer der Polizei entgegentrete, vergehe sich gegen sämtliche Staatseinrichtungen. Die „im Volk vorgekommenen Verwundungen“ hätten sich die Betroffenen selbst zuzuschreiben, so der Staatsanwalt. Jugendlicher Übermut dürfe kein Grund zur Milde sein. Nach zehn Verhandlungstagen wurden 33 Angeklagte wegen Aufruhrs, Landfriedensbruchs, Auflaufs oder Beleidigung verurteilt. Insgesamt wurden 45 ½ Jahre Zuchthaus-Haft und 31 Jahre Gefängnis verhängt. Am härtesten traf es sechs Männer, die viereinhalb Jahre ins Zuchthaus mussten. In einem anderen Prozess wurden zwei 13-Jährige, die drei Tage nach den Blumenstraßenkrawallen einem Hauswirt in der Kastanienallee die Scheiben einwarfen, zu je drei Wochen Gefängnis verurteilt.

Illustration: Ludwig Loeffler

Der Staatsanwaltschaft gelang es nicht, die als staatsgefährdend geltende Sozialdemokratie für die Ausschreitungen politisch verantwortlich zu machen. Der Aufstand war spontan entstanden, ohne dass ein Rädelsführer auszumachen wäre.

Einen Monat nach den Krawallen wurden vor dem Landsberger Tor auch die restlichen 22 Baracken abgeräumt. Die „42 ehrlichen strebsamen Männer und Frauen und 59 Kinder“ hatten noch eine Petition an den preußischen König geschrieben: „Sie werfen sich Ew. [Euer] Majestät zu Füßen und bitten demutsvoll, womöglich bis Oktober, um Herausschiebung dieser Maßregel.“ Geholfen hat es nicht. Die Spenersche Zeitung mutmaßte gar, dass viele der Bewohner „weniger aus wirklichem Mangel an Wohnungen, als aus Lust am Ungewöhnlichen, Abenteuerlichen, sich vor den Thoren ansiedelten“. Um Aufsehen zu vermeiden, umstellten die Polizisten in der Nacht vom 26. auf den 27. August das Lager, rissen die Bewohner aus dem Schlaf, transportierten die Möbel ab und zerstörten die Unterkünfte.

Illustration: Wikipedia

Grund für dieses rigorose Vorgehen war auch das bevorstehende Drei-Kaiser-Treffen, bei dem Kaiser Wilhelm I. am 6. September den österreich-ungarischen Kaiser Franz Joseph I. und den russischen Zaren Alexander II. empfing.

Die unter dem Namen „Barackia“ bekannt gewordene Obdachlosensiedlung am Landwehrkanal, in der 52 Familien mit ordentlich abgeschlossenen Pachtverträgen lebten, wurde ein halbes Jahr nach ihrer Gründung am 1. Oktober aufgelöst. Da an diesem Ziehtag wieder 20.000 bis 25.000 Umzüge stattfanden, wurde die Polizei mit allen Reservemannschaften in Bereitschaft versetzt.

Die Unruhen hatten den Staat aufgeschreckt. Das „Mißverhältniß zwischen dem Wohnungsbedarf und dem Angebot“ in den großen Städten erfordere „die Aufmerksamkeit der Regierung in hohem Grade“, hieß es im November 1872 bei einer Konferenz zur sozialen Frage. Die Wohnungsnot wurde dabei durchaus zutreffend analysiert, wie man im Protokoll des Geheimen Oberregierungsrats Hermann Wagener nachlesen kann: „Die Herstellung neuer Wohnungen halte mit der allgemeinen wirthschaftlichen Entwicklung nicht gleichen Schritt. Zudem habe die Spekulation sich bereits des Grunderwerbs bemächtigt und dadurch den Markt der Baustellen außerordentlich in die Höhe getrieben“, notierte Wagener. „Das Resultat sei die in erschreckenden Dimensionen zu Tage tretende und in vielfachen Beziehungen geradezu bedenkliche Wohnungsnoth, unter der die Arbeiter, kleinen Gewerbsleute und die Beamten am meisten litten.“ Die Schlussfolgerungen der Konferenz sind allerdings ernüchternd: „Der Staat könne direkt wenig zur Sache thun, er könne weder selbst bauen, noch andere zu bauen verpflichten.“ Das zu einer Großmacht aufgestiegene Deutsche Reich, das zudem mit den Kontributionszahlungen vom im Krieg unterlegenen Frankreich einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, sah sich nicht in der Pflicht, Abhilfe zu leisten.

Trotz gefüllter Staatskasse keine Abhilfe bei der Wohnungsnot

Illustration: Wikipedia

„Der beste Beweis dafür, was die Arbeiter vom preußischen Staat zu erwarten haben, liegt in der Verwendung der französischen Milliarden“, schrieb der sozialistische Vordenker Friedrich Engels 1872 in seiner Artikelserie „Zur Wohnungsfrage“. „Ist auch nur ein Taler dieser Milliarden verwandt worden, um die auf die Straße geworfenen Berliner Arbeiterfamilien unter Dach zu bringen? Im Gegenteil. Als der Herbst herangekommen, ließ der Staat selbst die paar elenden Baracken einreißen, die ihnen im Sommer als Notdach gedient hatten.“ Engels war sicher, „daß schon jetzt in den großen Städten hinreichend Wohngebäude vorhanden sind, um bei rationeller Benutzung derselben jeder wirklichen ‚Wohnungsnot‘ sofort abzuhelfen. Dies kann natürlich nur durch Expropriation [Enteignung] der heutigen Besitzer, resp. durch Bequartierung ihrer Häuser mit obdachlosen oder in ihren bisherigen Wohnungen übermäßig zusammengedrängten Arbeitern geschehen.“

Auch wenn die Blumenstraßenkrawalle kein wohnungspolitisches Programm verfolgten, war der Gewaltausbruch doch politisch. An einer Räumung, wie sie in jenen Jahren zu Hunderten vorgekommen sind, entzündete sich die Wut über die Rechtlosigkeit der Mieter. Der Tumult richtete sich gegen den Staat, der die Wohnungsnot schlicht leugnete, und gegen seine Polizei, die nur tätig wurde, um Wohnungsräumungen durchzusetzen oder Obdachlose von den Straßen zu vertreiben.

Die Proteste hatten keinerlei Erfolg. Die Wohnungsnot verschärfte sich sogar noch bis zum Jahr 1873: Erst nach dem „Gründerkrach“, dem Platzen einer Finanzspekulationsblase, wurde für Investoren der Bau von einfachen Behausungen attraktiv. Der Kaiser und der Berliner Magistrat sahen hingegen weiterhin keinen Grund, den hohen Mieten und dem Wohnungsmangel abzuhelfen.

Jens Sethmann

Rainer Nitsche (Hrsg.): Häuserkämpfe 1872/1920/1945/1982, Berlin 1981

Johann Friedrich Geist/Klaus Kürvers: Das Berliner Mietshaus 1862-1945, München 1984

Die Exmission war ständiger Mitbewohner

Mieter waren im 19. Jahrhundert weitgehend rechtlos. Mietverträge wurden meist befristet abgeschlossen. Wer die Miete nicht mehr zahlen konnte, wurde kurzerhand vom Vermieter „exmittiert“, also buchstäblich geräumt: Der oft im selben Haus wohnende Vermieter ließ die Möbel und den Hausrat der Mieter einfach auf die Straße schaffen. Wenn der Mieter keine neue Bleibe hatte oder keinen Fuhrunternehmer auftreiben konnte, blieb die Habe stundenlang auf der Straße stehen – was die Solidarität der Nachbarn und oft den Zorn gegen den Hauswirt weckte. Es gibt Berichte, nach denen die Nachbarn die Möbel einfach wieder zurück in die Wohnung des Exmittierten getragen haben.

Das Verbot von Untervermietern war weit verbreitet. Im Wissen, dass viele Mieter auf die Einnahmen der Untervermietung angewiesen waren, schufen die Vermieter mit dem Verbot einen leichten Kündigungsgrund. Eine andere Methode war die plötzliche Umstellung der Zahlungsmodalitäten, zum Beispiel indem nicht mehr wie damals üblich die Quartalsmiete im Nachhinein kassiert wurde, sondern im Voraus. Damit mussten die Mieter an einem Tag die Miete des letzten und die des kommenden Quartals auf einmal bezahlen. Wer das nicht aufbringen konnte, wurde geräumt.

In einigen Fällen haben Vermieter sogar Kündigungsgründe aktiv provoziert. So wird berichtet, dass ein Hauswirt dem Sohn eines Mieters einen kleinen Hund geschenkt hat – und dann die Eltern wegen unerlaubter Haustierhaltung exmittieren ließ. Schikanöse Mietverträge wie der, der einem Mieter vorschreiben wollte, die Niederkunft seiner Ehefrau „außerhalb der von ihm gemieteten Wohnung“ abzuwarten, waren keine Seltenheit. Überhaupt ließen viele Vermieter ihre Wohnungen lieber leerstehen als sie an Familien mit Kindern zu vermieten.

Einen Rechtsbeistand konnten sich die Mieter meist nicht leisten. Der „Verein Berliner Wohnungsmiether“, Vorläufer des Berliner Mietervereins, wurde erst 1888 gegründet.

js

Alle Spuren verwischt

Von den Blumenstraßenkrawallen sind im heutigen Stadtbild keine Spuren mehr zu sehen. Es gibt keine Gedenktafeln und auch keine anderen Erinnerungszeichen. Die Kreuzung Blumenstraße/Krautstraße markiert noch den Ausgangspunkt der Ausschreitungen von 1872. Die Blumenstraße 51 c stand dort, wo sich heute der Hintereingang des Hauses Strausberger Platz 12 befindet. Im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs wurde diese Gegend weitgehend zerstört und im folgenden Wiederaufbau völlig verändert. Die heutige Blumenstraße ist nur der östlichste Abschnitt der einst viel längeren Straße.

Die Barackenlager befanden sich vor dem Landsberger Tor – heute an der Kreuzung Landsberger Allee/Friedenstraße – und vor dem Frankfurter Tor – heute an der Karl-Marx-Allee in Höhe der Weberwiese. Das größte Lager „Barackia“ befand sich südlich des Landwehrkanals in der Gegend des heutigen Urban-Krankenhauses.

js

Vielleicht auch interessant?

Lesen Sie auch:

- Berlins Stille Portiers: Ein hölzerner Diener

- Blüte, Niedergang und Wiederauferstehung des Berliner Hinterhofs - Zille lässt grüßen

- Berliner Treppen - Das Rückgrat des Hauses

- Die Beletage - Schöner Wohnen im 19. Jahrhundert

- Wohnen im Kulturgedächtnis: Von Wohnzimmern und Zimmerbäumen

- Als Berlin noch baden ging: Einmal Wanne bitte!

- Der Webtipp: Berlin in alten Stadtplänen

- Der Siegeszug des Doppelschlüssels - Wider die Säumigen und Vergesslichen

- Von einem ungewöhnlichen Ort zu unterschiedlichen Zeiten: Kellergeschichten

- Außenklo - Stilles Örtchen halbe Treppe

- Treppenhaus: Auf Spurensuche hinter Ruß und Farbe

- Backstein: Der Stoff, aus dem Berlin ist

- Architektur aus dem Rechtsbuch: Wie Bauvorschriften der Vergangenheit das Berliner Stadtbild prägen

- Berliner Dienstmädchen um 1900: Auguste auf dem Hängeboden

- Berliner Pensionen: Frau Wirtin und die möblierten Herren

- Berlins Müllabfuhr: Vom Gassenmeister zum Recycling

- Kastendoppelfenster: Die Augen des Berliner Mietshauses

- Türklopfer, Seilzugglocken und elektrische Schellen: Vom Klopfen und Klingeln

- Umzüge in früheren Zeiten: Die Strapazen der Ziehtage

27.05.2022